‘새로 바뀐 금융당국 수장들이 시장친화 정책을 펴겠다고 했지만, 막상 금융 산업에 대한 규제는 풀린 게 없다’는 불만에 대해 전직 고위공무원 A씨가 던진 말이다. 금융당국에서 30년 넘게 일하다 얼마 전 퇴사한 그는 “시장친화도, 규제도 궁극적으로는 소비자(수요자) 피해가 없도록 하기 위한 것”이라며 “현재 당국 정책에선 이게(소비자 보호) 빠진 것 아닌지 자문해봐야 한다”고 쓴소리했다.

|

고승범 금융위원회 위원장과 정은보 금융감독원 원장이 취임한지 벌써 100일 가까이 됐다. 이들은 취임 이후 ‘시장 친화 정책’을 펴겠다고 계속 강조해왔다. 실제로 정 원장은 금융업계 CEO들과의 잇단 회동에서 금융감독 방식 변화 등 ‘선물보따리’를 계속 풀고 있다. 고 위원장도 금융업 진출에 속도를 내는 빅테크들과의 규제형평성을 강조하는 금융권을 의식한 듯 연일 ‘동일기능 동일규제’ 원칙을 강조하고 있다.

그렇지만 3개월이 훌쩍 넘은 지금, A씨의 말처럼 시장 친화에 대한 의구심이 커지고 있다. 시장 친화를 한다는 그들의 행보에 소비자가 빠졌다는 불만이다.

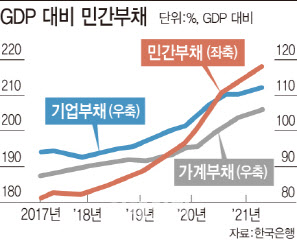

우선 가계부채 관리방안을 보자. GDP의 104%를 훌쩍 넘어선 우리나라 가계부채(가계신용잔액)는 현재 1800조원을 넘어섰고, 전 세계에서 증가 속도가 손에 꼽힐 정도로 빠르다. 부동산가격 급등에 따른 매수세, 코로나19 확산에 따른 느슨한 대출 관리로 인한 결과다. 금융통화위원회 위원 시절 ‘매파’로 불려온 고 위원장은 취임과 동시에 가계부채 조이기에 착수했다. 그 결과 가계대출 증가세가 줄어들기 시작했고, 연 초 세운 목표치(전년 대비 증가율 5~6%)보다는 다소 늘었지만, 올 연말까지 7% 아래에서 관리될 것으로 보인다.

여기서 총량 관리에 급급한 나머지 수요자 고통은 외면했다는 지적이 나온다. 가계부채를 옥죄느라 생활비 자금이 급급한 저신용자들은 1금융권에서 밀려났고, 전세비를 올려줘야 하는 무주택자들은 대출받기가 쉽지 않아 발을 동동거려야 했다. 기준금리보다 훨씬 빠른 속도로 오르는 대출금리 상승에 대해서도 ‘개입 불가’ 입장만 고수하면서 서민들의 불만을 샀다.

뒤늦게 전세대출을 총량관리 대상에서 제외하면서, 고신용자들 위주로 대출이 이뤄지는 1금융권은 대출 여유가 아직 있는 상황이 돼 버린 반면 서민들이 주로 이용하는 2금융권은 대출 창구 문이 닫혀 버리는 일까지 발생했다. 미래를 대비해야 한다며 거시경제만 운운하다 당장 눈 앞에 고통은 들여다보지 못한 것이다. 논란이 커지자 금융감독원이 금리산정체계를 들여다보겠다고 했지만, 이 또한 뒷북이란 지적을 받고 있다. 대출금리가 오를 때로 오른 상황에서 나온 것이기 때문이다.

소비자보호 빠진 시장친화

금융소비자 보호도 뒷전이다. 대표적인 게 선불충전금 서비스인 ‘머지포인트’ 사태다. 선불충전금업체 관리가 제대로 안된 것이다. 더구나 간편결제·송금 플랫폼의 선불충전금 시장은 빠른 속도로 커지고 있는데, 이에 대한 보호 방안을 담은 ‘전자금융거래법 개정안’은 다른 이슈로 국회에서 계류중이다.

시장친화란 시장이 잘 돌아갈 수 있도록 보호하고 관리하고, 지원하는 것이다. 단순히 공급자 편의만 봐주거나 간섭을 안하는 것이 능사가 아니다. 시장친화는 꼭 필요하지만, A씨 말처럼 궁극적 목표는 결국 ‘소비자 보호’라는 것을 잊지 말아야 한다.

![[단독]선우은숙, 유영재 정신병원 입원에도 법적 절차는 예정대로](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042600117t.jpg)