|

이 첫 문장을 쓰고 난 뒤 소설의 맨 마지막 줄에 ‘끝’자를 넣기까지 무려 30년이 걸렸다. 작가 인생 56년 차, 반 세월이 훌쩍 흘러간 셈이다. 작가는 그 지난한 시간을 ‘호사다마’ ‘파란곡절’ ‘간난신고’ 따위가 겹치고 포개지는 시절이었다고 회고했다.

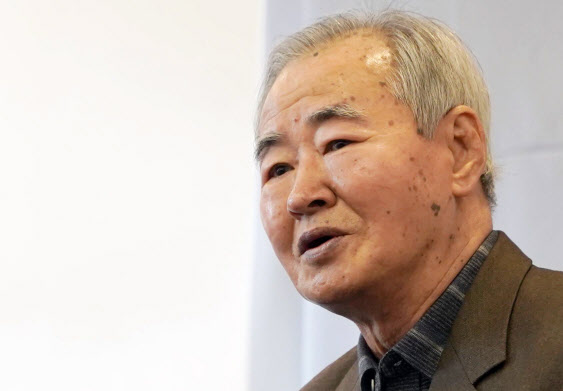

소설가 윤흥길(82)이 소설 ‘문신’(전 5권·문학동네)을 ‘비로소’ 완간했다. 30년전 첫 서두를 썼고, 2018년 1~3권을 펴낸 후 5년이 흘러 마침표를 찍은 것이다. 2020년 완결하지 않은 상태에서 이례적으로 박경리문학상을 받았다.

윤 작가는 ‘문신’이 ‘토지’ 같은 대하소설이 되지 못한 채, 결국 5권짜리 ‘중하(中河)소설’로 낙착됐다고 자조하면서도 “‘필생의 역작’이라 믿고 버티며 썼다”고 말했다. “막판에는 건강이 너무 나빠져서 ‘쓰다가 사람이 죽을 수도 있겠구나’ 생각할 정도로 악전고투했다. 내 작가 인생에 남을 필생의 역작이다. 모든 힘을 기울여서 노력 끝에 얻어 낸 작품이다.”

|

1968년 단편 ‘회색 면류관의 계절’을 통해 등단한 그는 소시민의 애환을 다룬 중편소설 ‘아홉 켤레의 구두로 남은 사내’(1977)와 6·25전쟁의 비극을 그린 단편소설 ‘장마’(1980) 등으로 이름을 알렸다.

소설 ‘문신’은 일제강점기를 살아가는 한 가족의 엇갈린 신념과 욕망, 갈등을 치밀하게 그린 작품이다. 작가는 이번 작품에 대해 “우리의 근원적인 귀소본능에 관한 이야기”라고 소개했다. 혼돈으로 가득한 폭력적인 시대를 자신만의 방식으로 통과해 나간 인간 군상들을 통해 인간 본연의 모습을 풍자와 해학으로 담아냈다는 평가다. 200자 원고지 6500장, 출간 도서 기준 2000쪽이 넘는 방대한 분량의 대작이다.

제목은 전쟁에 나가 죽으면 시신으로라도 고향에 돌아와 묻히고 싶다는 염원을 담아 몸에 문신을 새기는 ‘부병자자’(赴兵刺字) 풍습에서 따왔다. 그는 “어릴 적 6·25전쟁 당시 동네 형들이 입영 직전에 팔뚝이나 어깨에 문신 새기는 걸 자주 봤다”며 “형들이 며칠 동안 코가 삐뚤어지게 술을 마시고 동네 시끄럽게 하다가 군대에 갔던 기억을 소설의 한 요소로 녹여냈다”고 했다.

필생으로 쓴 소설…불친절하기로 마음먹은 작품

작품 배경이 전라도인 만큼, 맛깔스러운 방언과 판소리처럼 읽히는 감각적 문장은 우리말의 보고이자, 시대의 고전이라 할 만하다. 윤 작가는 “전라도 사투리와 토속적인 정서를 재현해 내는 작업이 가장 힘들었다”며 “판소리의 율조를 흉내내기 위해 조사를 많이 생략하고 어순을 바꾸기도 했다”고 덧붙였다. 그러면서도 “독자들에게 불친절하기로 마음먹고 썼다. 젊은 작가들이 추구하는 문학적 경향과는 다른 것을 고집스럽게 보여줘야 한다는 생각도 했다”고 말했다.

“독자가 끝까지 못 읽겠다고 하면 어쩔 수 없는 것”이라면서도 작가는 이 소설이 세상에 나와야만 했다고 말했다. 그러면서 한 나라, 한 사회의 문학적 경향이 유행처럼 ‘패션화’하는 것을 경계했다. 작가는 “대세를 이루는 어떤 흐름이 한 나라의 문학 풍토를 석권하고 있다면 불행한 것”이라며 “각양각색의 문학이 나오고 읽힐 때, 그 나라의 문학 풍토가 풍요해진다”고 했다. 후배 작가들에게는 “‘작품을 이렇게 써야 한다’는 말을 하고 싶진 않다. 다만 ‘나는 이렇게 쓴다’는 걸 말하고 싶어서 일부러 불친절을 떨었다”고 웃었다.

작가는 스스로를 “소설을 써서 창작욕을 충족시켜야만 연명이 가능한 사람”이라고 표현했다. 그는 “작품을 쓰지 않고는 못 배긴다. 소설을 쓰지 않으면 사는 맛도 안 나고 너무나 재미없는 세상이 된다”고 했다.

차기작은 조선왕조 말기에 대한 장편을 구상 중이다. 윤흥길은 ‘작가의 말’에 이렇게 썼다. “요즘 내 소설적 관심은 현재에서 뒷걸음질해 역사나 전통 쪽을 자주 기웃거리고 있다. 미래의 궁극은 어쩌면 과거일지도 모른다. 인생의 출발점으로, 시작점으로 되돌아가다 보면 어느덧 고향의 품에 안기게 되고, 그곳에서 아직도 살아 숨 쉬는 민족의 정체성을 만나곤 한다.” 작가는 다음 소설 말미에도 ‘끝’자를 문신처럼 새겨넣을 터다.

![트럼프 당선되면 비트코인 3배 뛴다…상승론 나오는 이유는?[궁즉답]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24051700795t.jpg)

![배달 중 ‘현금 600만원' 주웠다…콜 멈추고 한 행동[따전소]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24051700776t.jpg)