|

근대미술에서 도드라진 화백의 자리는 ‘결이 다른 작품’이 만들고 있다. 당시라 해도 동양화나 한국화라면 ‘산은 산이고 물은 물이로다’를 추구하는 고고한 정신세계가 지배할 때가 아닌가. ‘음소거’ 아래 멈춰 세운 세상풍경 말이다.

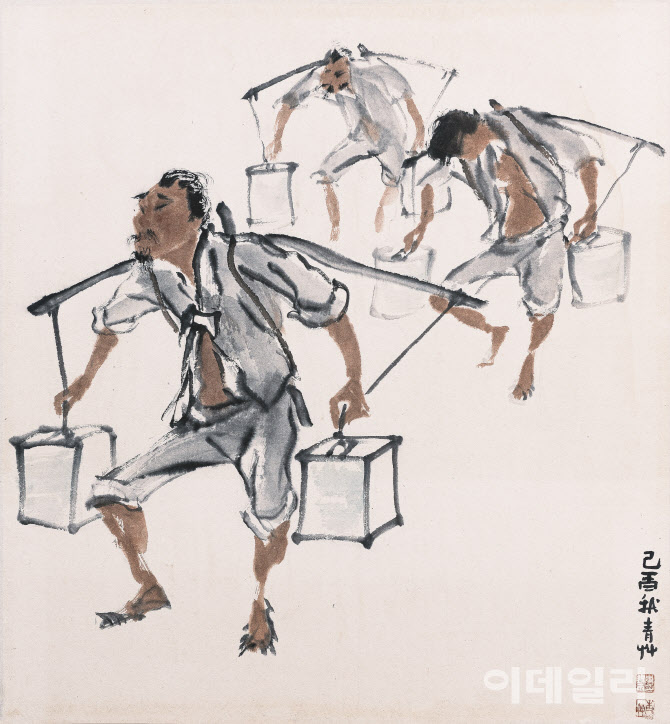

그런데 웬걸. 화백이 그어내는 붓끝은 소란스러웠다. 몸으로 사는 이들이 내는 삶의 소리가 요란했으니까. 리어카에 좌판을 편 여인들, 돌처럼 무거운 수레를 끄는 사내들, 물질하고, 소몰이하고, 눈보라를 헤치며 장에 나가고. 그러다 잠깐 나무 밑 쪽잠을 자는 휴식에서도 거친 숨소리가 들렸으니까. ‘물장수’(1969)는 화백이 기록한 그 시절 ‘살고자 했던 이들’의 지난한 초상이다.

31일까지 부산 수영구 광남로172번길 미광화랑서 여는 ‘꽃피는 부산항 11회전’에서 볼 수 있다. 서양화가 중심인 전시에 ‘귀한’ 한국화로 걸렸다. 2000년대 초부터 잊혀가는 부산·경남지역 근대미술가를 찾고 재조명해온 기획전에 이번에는 작가 27인(서양화가 24인, 한국화가 3인)이 이름을 올렸다. 종이에 수묵담채. 59.5×55.5㎝. 미광화랑 제공.