삼성부터 LG, 인텔까지…유리기판 출사표

2일 업계에 따르면 국내외 IT기업들은 유리기판 개발을 진행하고 있다. 삼성전기(009150)와 LG이노텍(011070), SKC(011790) 계열사 앱솔릭스, 미국 반도체 기업 인텔이 대표적이다. 삼성전자의 주요 파트너인 미국 특수유리 제조사 코닝도 최근 유리기판 사업 진출을 알렸다.

|

고사양 반도체가 제 성능을 발휘하려면 반도체 기판 역시 그에 걸맞은 스펙을 갖춰야 한다. 현존하는 반도체 기판은 고사양 반도체를 제대로 뒷받침하기 어렵다. 반도체에서 정보가 오가는 통로(I/O)는 많아지고 있는데, 지금의 기판으로선 이 통로를 감당하지 못할 수준이다.

기반-칩 잇는 실리콘 인터포저, AI 시대엔 한계

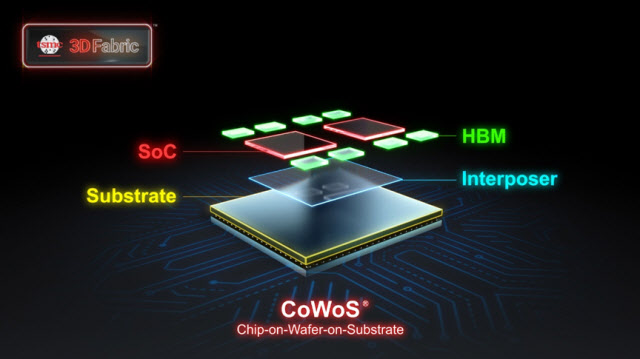

현재 반도체업계에서는 기판과 반도체 칩 사이에 ‘인터포저’라는 중간기판을 삽입하는 방식으로 첨단 반도체에 대응하고 있다. 인터포저는 기판과 반도체를 원활히 연결해주는 중재자 역할을 한다.

|

이와 달리 실리콘 인터포저는 유기 인터포저의 단점을 해소한다. 표면이 맨들맨들해 배선 간격을 좁힐 수 있다. 그러나 공정이 반도체 전공정과 비슷한 수준으로 복잡하고 제조 비용이 많이 든다.

“기판 트렌드 유리로”…10년 뒤 5.7兆 시장 확대

유리기판은 유기 인터포저, 실리콘 인터포저가 갖는 문제점에서 비교적 자유롭다. 유리 역시 실리콘과 비슷한 수준으로 표면이 매끄러워, 유리기판 표면에 바로 배선 간격을 좁게 설계할 수 있다. 기존 기판과 비교하면 최대 10배의 전기적 신호를 전달하는 게 가능하다. 아울러 고온에서도 휨 현상(워피지)을 방지할 수 있다.

|

이규하 NH투자증권 연구원은 “유리기판은 시장 확대에 시간은 다소 필요할 것”이라면서도 “반도체 미세화 트렌드를 최적화하기 위해 미래 기판소재의 핵심은 유리가 될 것”이라고 내다봤다.

유리 특성상 깨지기 쉬운 단점 해결 과제

유리기판 역시 단점이 있다. 깨지기 쉽다는 점이다. 반도체 기판은 IT 기기 내 각 부품에 전기를 공급하는 메인보드와 반도체 칩 등 부품을 연결해주는 역할을 한다. 유리기판도 구멍을 뚫고 메인보드에서 각 반도체로 전기가 흐르도록 해야 한다. 구멍을 만드는 과정에서 유리가 파손될 수 있다. 이는 곧 수율과 가격 경쟁력 문제로 이어질 수 있다.

유리기판에 뛰어든 국내외 기업들 입장에선 깨지기 쉬운 유리의 특성을 극복하는 게 가장 중요한 과제다. 유리기판이 실리콘 인터포저를 사용할 때보다 제조 비용이 저렴하다고 해도, 제조 과정에서 깨지는 경우가 많으면 가격 경쟁력 확보와 양산에 차질을 빚을 수밖에 없다.

업계 관계자는 “유리기판이 기존 실리콘 인터포저보다 저렴하다는 장점은 있으나 아직 양산한 곳이 없는 만큼 실제 상용화가 가능할지는 두고봐야 한다”며 “깨지기 쉬운 단점을 어떻게 해소하느냐가 관건”이라고 말했다.

![한 끼 7천원에 주민들도 긴 줄…LS용산타워 '랜드마크' 이유 있네[회사의맛]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24062900049t.jpg)

![자식 다섯 낳아 두 명 죽여...냉장고에 보관, 비정母 [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24062900001t.jpg)

!['이정은? 정은지?' 낮밤이 다른 그녀에게 푹 빠진 최진혁의 차는[누구차]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24062900044t.jpg)