|

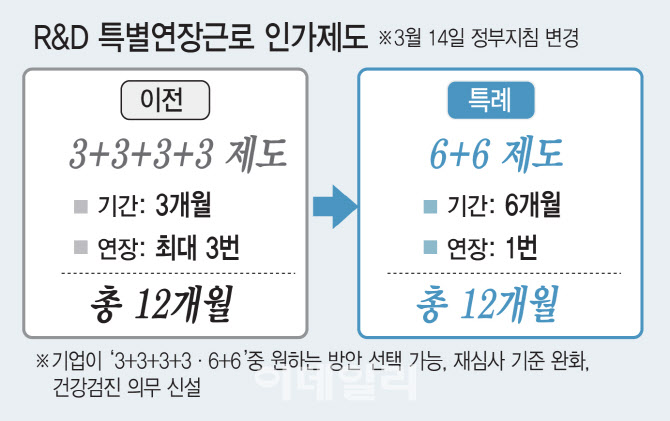

특별연장근로는 근로자 동의와 고용노동부 장관의 인가를 통해 주 64시간까지 근무하도록 마련한 제도다. 본래 연장근로 기간 3개월에 더해 최대 3번까지 연장할 수 있어 ‘3+3+3+3’으로 총 12개월이 가능했다. 그러다 지난달 14일 고용노동부가 연장근로 기간을 6개월로 연장해 1번 연장 가능하도록 ‘6+6’ 제도로 특례 인가를 내며 정부 지침을 변경했다. 정부는 재심사 기준을 완화했고, 기업들이 기존 ‘3+3+3+3’과 ‘6+6’ 중에서 원하는 안을 선택할 수 있도록 했다.

기업 입장에서는 정부의 특례 인가로 연장근로 신청 횟수를 대폭 줄이고 연장 절차를 비교적 수월하게 진행할 수 있게 됐다. 이에 따라 삼성전자를 비롯해 삼성디스플레이, 삼성SDI 등이 특별연장근로를 시행하면서 일부 계열사들을 중심으로 주 64시간 제도가 확산하는 분위기다.

다만 여전히 연장근로 기간이 최대 12개월에 불과해 근본 해결책이 되긴 어렵다는 게 업계의 지적이다. 업계는 주 52시간 예외 조항(화이트칼라 이그젬션)을 포함한 반도체특별법으로 근본 대안을 내놓아야 한다고 목소리를 높이고 있다.

한국반도체산업협회는 전날 “한때 초격차를 유지하던 메모리 분야는 중국, 미국 등 경쟁국의 기술 추격으로 위협받고 있다”며 “국회에서 인프라 구축, 첨단연구개발 촉진, 소부장 공급망 안정화 등 내용을 담은 반도체 산업 지원 특별법 논의가 가속화되길 희망한다”고 밝혔다. 국가 차원의 종합적인 지원이 어느 때보다 중요하다는 입장이다.

삼성전자는 특히 뒤처진 반도체 경쟁력을 끌어올리기 위해 R&D 경쟁력 확보가 시급한 상황이다. 중국이 저가 전략으로 범용 반도체 시장을 흔들고 있고, 고대역폭메모리(HBM) 제품 품질(퀄) 테스트 통과도 한시가 급하다. 배터리 산업은 전기차 캐즘(일시적 수요 정체) 장기화에 직면해 있다.

국회는 다음 산업통상자원특허소위원회에서 반도체특별법 논의를 이어가기로 했으나, 더불어민주당은 주 52시간제 예외 조항을 제외한 법안을 패스트트랙으로 지정하는 방안을 검토하고 있다. 도널드 트럼프 대통령의 반도체 관세 부과까지 예고되면서 산업부는 반도체 산업 지원책 마련과 더불어 특별법 입법에도 주력하겠다고 밝혔다.

업계 관계자는 “R&D는 때에 따라 밤낮으로 일해야 하는데 제도가 가로막고 있다”며 “반도체 위기를 넘어서기 위해선 반도체특별법이 필수”라고 설명했다.

!["화장 안하니 누구?" 옛 연인 성희롱한 직장상사..결국[슬기로운회사생활]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/05/PS25050400087t.jpg)