|

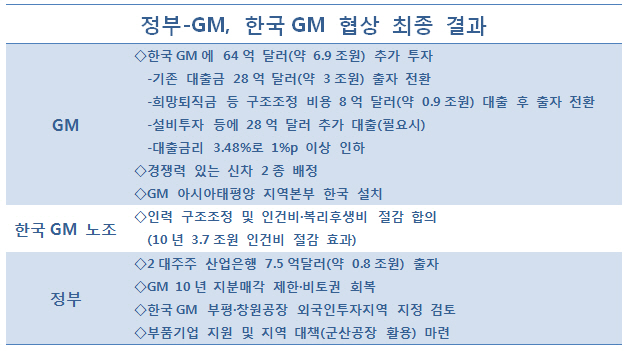

[세종=이데일리 김형욱 기자] 정부와 GM의 합의로 한국GM 사태가 철수설이 터진 지 3개월 만에 가까스로 봉합됐다. 한국GM은 최대 7조7000억원(산업은행 8000억원, GM 6조9000억원)의 유동성을 확보하게 됐다. 최소 10년의 미래는 보장받았다. 그러나 이번 합의는 눈앞의 위기를 봉합한 수준이란 게 전문가들의 평가다. 한국GM은 여전히 어려운 상황이다. 정부도 이번 위기의 근본 원인인 자동차 산업 경쟁력 회복까지 적잖은 과제를 남겼다.

협상 내용을 뜯어보면 아쉬운 점이 적지 않다. 정부는 한국GM의 지속가능 성장을 담보하고자 GM으로부터 자율주행차·전기차 등 핵심 기술 관련 투자를 이끌어내려 했다. 그러나 결과적으론 충돌시험장 신축, 도장공장 신설 등을 보장받는 데 머물렀다. 엔진이나 전기차 등 미래부품 공동 개발은 구체적 내용이 없는 약속에 그쳤다. GM이 아시아태평양 지역본부를 한국으로 옮겨 글로벌 GM 내 위상을 높인다고 했으나 실효성에는 의문이 있다. 현재 싱가포르에 있는 GM 아태본부의 핵심 부문이 중남미로 옮겨져 유명무실하기 때문이다. 별도 본부가 있는 중국, GM이 철수를 결정한 호주를 빼면 보잘것없는 규모다. 아태본부가 담당하는 동남아 8개국에서 GM 판매 규모는 지난해 7435대로 1만대에도 못 미쳤다.

노사 갈등의 불씨도 여전하다. 폐쇄가 결정된 군산공장 650여명 근로자의 전환 배치가 뇌관이다. 전환배치 과정에서 일부는 휴직해야 할 수도 있다. 더욱이 한국GM 내 약 2000여 비정규직 근로자는 이번 협상에서 아예 논외가 됐다. 한국GM 비정규직지회는 10일 기자회견을 열고 이번 협상반대 기자회견을 열기도 했다.

한국GM으로선 이번에 보류된 부평·창원 외국인투자지역 지정이 아쉽다. 정부는 GM이 이번 합의에 포함한 신차 배정 계획을 포함한 투자계획서를 제출한 이후 지정 여부를 재검토키로 했다. 외투기업 지정 땐 법인세가 최초 5년은 100%, 이후 2년은 50% 감면된다.

정부 차원에서 한국 자동차 산업의 근본적인 경쟁력을 높이는 대책이 필요하다는 지적이 나온다. 한국GM이 10년에 한 번꼴로 위기를 반복하고 있다. 벌써 세 번째다. 2000년 대우그룹 파산으로 GM에 매각됐고 2008년 금융위기 땐 GM이 법정관리에 들어가며 어려움을 겪었다. 이대로면 GM의 의무 지분보유 기간이 끝나는 10년 후 또다시 위기가 올 수 있다. 당장 폐쇄가 확정된 군산공장 활용부터 고민해야 한다.

이항구 산업연구원 선임연구위원은 “GM 같은 다국적기업은 수익성이 없으면 언제든 철수한다”며 “비슷한 상황을 예상해 미리 대비하지 않는다면 똑같은 위기가 다시 찾아올 것”이라고 말했다. GM이 철수할 가능성까지 미리 염두에 두고 한국 자동차 산업의 체질을 바꿔야 한다는 것이다. 이 선임연구위원은 “기존 완성차 주도 성장 방식에서 벗어나 부품 공급 생태계를 튼튼히 만드는 부품 주도 성장 방식으로 바꿔 나가야 할 것”이라고 제언했다.

|