경찰과 금융당국이 곧바로 우리은행에 대한 조사에 착수한 가운데 우리은행 자체는 물론 횡령 기간에 재임했던 과거 경영진까지 책임을 피하기 어려울 것으로 전망된다.

|

28일 우리금융지주(316140)와 경찰 등에 따르면 우리은행은 전날 내부감사를 통해 직원의 600억원대 횡령 사실을 확인하고 경찰에 수사를 의뢰했다. 해당 직원은 10년 넘게 우리은행에서 재직한 직원이다. 구조 개선이 필요한 기업을 관리하는 기업개선부에서 근무하던 2012년부터 2018년까지 6년간 세 차례에 걸쳐 600억원을 개인 계좌로 인출한 사실이 파악됐다.

횡령금은 옛 대우일렉트로닉스를 인수하려던 이란 가전업체 엔텍합으로부터 몰수한 계약금의 일부로 알려졌다. 우리은행은 2010~2011년 대우일렉트로닉스 매각을 주관했다. 횡령에 사용한 개인계좌는 2018년 마지막으로 인출이 이뤄진 직후 해지됐다. 해당 직원은 전날 저녁 서울 남대문경찰서에 직접 자수했으며, 현재 수사를 받고 있다.

우리은행 관계자는 “세부적인 내용에 대해 자체 조사를 진행한 데 이어 수사기관에 수사를 의뢰한 상태로 적극적으로 협조할 것”이라고 말했다.

|

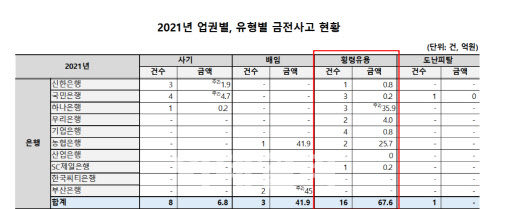

지난해 은행에서 발생한 횡령 등 금융사기 금액이 수십억원에 불과하다는 점에서 이번 횡령 사건은 은행 금융사고로서는 매우 드물 만큼 큰 액수이다. 실제 윤창현 국민의힘 의원이 금융감독원으로부터 받은 ‘2021년 업권별 유형별 금전사고 현황’ 중 ‘횡령 유용’ 항목을 보면 7개 은행(신한·KB국민·하나·우리·기업·농협·SC제일)의 전체 횡령 금액은 67억6000만원(16건)에 불과했다. 세부적으로 보면 하나은행이 35억9000만원(3건)으로 가장 많았다. 농협은행이 25억7000만원(2건), 우리은행 4억원(2건), 신한은행과 IBK기업은행이 각각 8000만원(1·4건)으로 뒤를 이었다. 이처럼 은행 금전사고 규모는 단일 건이나 합계로나 많아야 수 십억원 정도에 불과했다.

여기에 과거 사례로 범위를 넓히더라도 대규모 횡령 사건은 소수에 불과하다. 금감원 관계자는 “2005년에 조흥은행 면목남지점에서 자금 결제 담당 직원이 공금 400억원을 빼돌린 사건을 비롯해 2013년 KB국민은행 직원이 국민주택채권을 시장에 내다 파는 수법으로 90억원 가량을 챙긴 사건, 2014년 경남은행에서 직원이 16억원을 횡령한 사건 등 소수에 불과했다”고 말했다.

금감원 이날 오후 검사 착수…우리은행 등 제재 대상 ‘촉각’

이번 횡령 사고의 규모나 방식 등이 예사롭지 않은 금감원도 우리은행에 대한 수시검사에 바로 착수했다. 금감원 고위 관계자는 “상황을 심각하게 인지하고 사고 경위를 파악 중”이라며 “정확한 사고 경위는 오늘 오후 현장 검사를 나가봐야 알 수 있을 것 같다”고 말했다.

이번 사건으로 내부 통제 관리에 문제점을 드러낸 우리은행이나 임원도 제재 대상이 될지 주목된다. 금융당국은 지난 3월 시행된 ‘금융기관검사 및 제재에 관한 규정’ 등에 따라 검사 결과를 토대로 기관 및 임직원 제재 수위를 결정한다. 기관 제재 종류로는 영업의 인허가 또는 등록의 취소, 영업·업무의 전부 정지, 영업점의 폐쇄 등이 있다. 임원 제재로는 해임권고, 업무집행의 전부 또는 일부의 정지, 문책 경고 등이 있다.

횡령이 벌어지는 동안 우리은행의 최고경영자였던 과거 행장들을 비롯해 경영진에 대한 책임론도 불가피할 것이란 전망이 나온다. 횡령기간 중 은행장은 이순우(2011~2014년), 이광구(2014~2017년), 손태승(2017~2020년) 등 3명이다.

아울러 금융당국도 책임론에서 자유롭지 못한 실정이다. 금감원이 지난해 말부터 올해 2월까지 우리은행 종합검사를 벌이고도 이 같은 횡령 사실을 파악하지 못했기 때문이다. 금감원 고위 관계자는 “종합검사는 건전성 관리실태를 중심으로 살펴보고 내부통제는 시스템 구축 및 준수여부를 중심으로 확인한다”며 “종합검사에서 모든 것을 확인하기는 사실상 어렵다”고 전했다.

한편 우리은행 내부 횡령사건에 투자자들 우려가 커지고 있다. 하지만 우리은행은 비상장기업일 뿐만 아니라 모회사인 우리금융지주는 상장폐지실질심사 대상에 해당되지 않는 것으로 파악됐다. 상장사 자체 횡령사건이 아닌 데다 규모 면에서도 기준에 부합하지 않는다는 것이 한국거래소 입장이다.

![결혼 앞둔 예비신부 사망…성폭행 뒤 살해한 그놈 정체는 [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26031200001t.jpg)