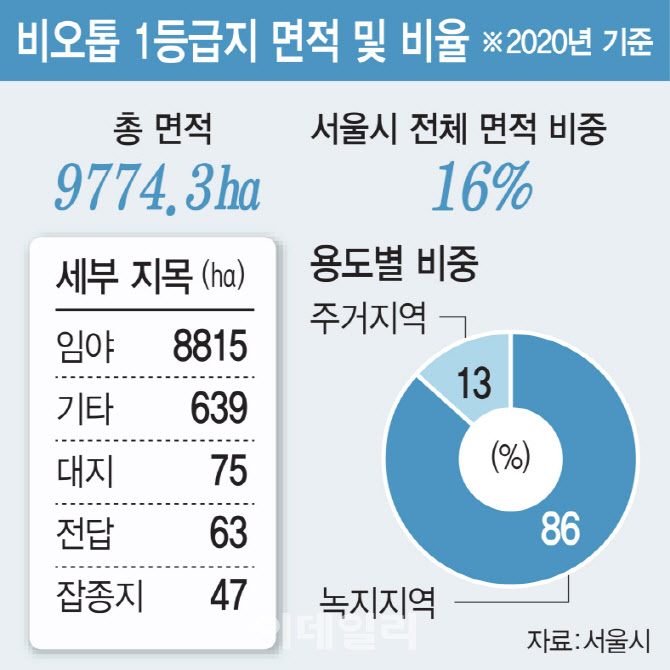

비오톱은 그린벨트의 일종이다. 생태 보전이 필요한 지역으로 인정되면 지방자치단체가 지정한다. 지정 이후부터 해제까지 개발 행위를 일체 제한해 재산권을 강력하게 침해한다. 이런 땅이 서울시 전체 면적 6분의 1에 해당하는데 일부는 텃밭으로 놀리면서 “채소를 지키려고 재산권을 침해하느냐”는 불만이 따른다.

|

서울시는 도시계획조례 환경성 검토 항목을 근거로 비오톱 1등급 부지는 일체의 개발 행위를 허가하지 않는다. 신축은 물론이고 개축·증축도 어렵다. 심지어 1등급지 인근에 개발 행위가 이뤄지면 완충 녹지를 조성하는 것을 조건으로 내건다. 이렇듯 재산권 행사가 어려운 탓에 비오톱 토지 가격은 시세 절반 이하 수준까지 저렴한 편이다.

문제는 지정 이후 관리다. 비오톱을 소극적으로 혹은 적극적으로 훼손하더라도 책임을 물을 주체가 마땅치 않은 게 현실이다. 특히 주거지역이나 대지에 대한 훼손은 예방하기가 사실상 어려운 지경이다. 지자체는 비오톱을 지정만 하지 소유주에게 관리 책임까지 지우지 않는다. 그럴 근거가 없다. 물론 훗날 임목이나 땅 모양이 훼손된 걸 발견되면 지자체가 해당 부지를 사고지로 지정하고 원상복구까지 개발행위를 제한할 수 있다. 그러나 어디까지나 사후 조처라는 게 한계다. 비오톱은 생태계 보전을 목적으로 하기에 사후 대처는 제도 본연의 취지에 맞지 않는다.

형평성 문제도 숙제다. 전국 지자체는 정기(5년 간격) 혹은 수시로 도시생태현황을 파악하고 비오톱을 지정·해제한다. 비오톱을 개발제한 사유로 삼는 것은 지자체 자율인데, 서울시는 적극적으로 비오톱을 개발제한 사유로 삼아왔다. 다른 지자체는 사정이 다르다. 강원도 원주시는 주민 반대에 막혀 무산됐다. 원주시 면적의 절반 가까운 40%가 비오톱에 해당한 탓이었다. 소유주가 가진 땅이 어디인지에 따라 이뤄지는 규제는 선택적이라서 형평에 어긋나는 측면이 있다.

|

비오톱 부지 인근에서 영업하는 한 공인중개사는 “비오톱 토지는 시세 절반 수준으로 매매하려고 해도 거래가 어려운 게 현실”이라며 “텃밭을 지키려고 재산권을 제한한 것인지 의문”이라고 말했다.

!['190억 펜트하우스' 장동건♡고소영의 집 내부 어떤가 봤더니…[누구집]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26030800090t.jpg)

!['720만원 복지비' 2주 휴식에 최신장비도 지원하는 이 회사[복지좋소]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26030800141t.jpg)