|

이태원 참사 생존자인 김초롱(34) 씨가 종종 듣는 말이다. 2022년 10월 29일 핼러윈 주말 밤, 당시 이태원 골목에서 살아남은 김 씨는 지난해 참사 1주기를 맞아 참사 당일의 목격담과 참사 이후의 삶을 기록한 책 ‘제가 참사 생존자인가요’(아몬드)를 펴냈다.

최근 이태원 인근에서 북토크를 연 김 씨는 “책 출간 후 2차 가해에 해당하는 질문들을 여러번 받는다”면서도 “욕해도 좋다. 묻혀버릴까 봐 목소리를 내야겠다고 생각했다. 2차 가해 없는 세상을 만드는 게 목표다. 연대하고 판을 벌일 것”이라고 말했다.

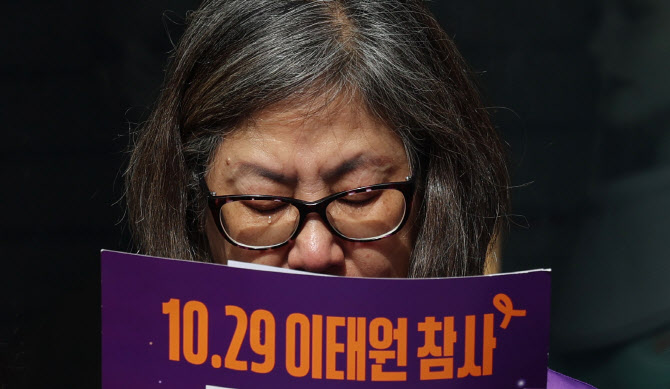

159명이 사망하고 320명이 다친 최악의 압사 참사는 현재 진행형이다. 서울 한복판에서 누군가는 여전히 ‘운’으로 살아남고 누군가는 목숨을 잃는다.

◇개인 탓 돌리는 무감·무지한 사회

김 씨는 인간에 대한 몰이해적 태도와 혐오 발언을 쉽게 하는 어른들에게 사과받고 싶다고 했다. 그는 “이태원 참사는 군중 관리의 실패”라며 “정부의 안전 관리 시스템의 부재에 원인이 있다”고 꼬집었다. 이어 ‘놀러 가서 죽었다’, ‘근본 없는 귀신 축제’라는 비난에 대해선 “다양성을 인정하지 않는 태도이자, 인간에 대한 이해 부족이다. 좌절하게 만든다”며 “때론 사람이 사람을 구원하지 않나. 한국사회에는 기댈 수 있는 어른이 많지 않은 것 같다”고 안타까워했다.

그러면서도 절망만 있었던 건 아니다고 했다. 놀다가 참사를 당한 게 아니라 “일상을 살다 참사를 당한 것”이라고 말해주는 상담사가 등장하고, “응원한다”, “미안하다”며 손 내밀어 준 다정한 이웃들이 있었다.

김 씨가 괴로워도 ‘침묵 깨기’를 택한 이유 역시 ‘타인을 살리는 기록’이 될 수도 있겠다는 믿음에서다. 그는 “쉽게 바뀌지는 않을 거다. 그럼에도 세상은 천천히 변화하고 있다고 생각한다”며 “내가 어떻게 기여할 지, 서로를 어떻게 구원하며 나아가야 할 지 고민한다”고 말했다.

|

이번 책에는 외국인 희생자 2명의 유가족도 참여했다. 호주인인 그레이스 래치드의 어머니와 이란인인 알리 파라칸드의 고모와 어머니다. 이태원 참사의 외국인 희생자는 14개국 26명. 의사소통과 물리적 거리의 한계로 단절되는 이중고를 겪고 있다.

그레이스의 어머니 조앤 래치드는 책에서 “우리에게 소식을 전해주는 사람이 아무도 없다”며 한국 정부의 참사 대처에 답답함을 토로했다. 이들이 한국 정부 대신 도움을 요청한 곳은 다름 아닌 책을 펴낸 창비 출판사였다. “저희는 그저 정의를 원해요. 한국 정부가 옳은 일을 해주길 바라요. 이 사건을 제대로 조사하고 다시 일어나지 않게 해주는 것입니다.”

◇‘사회적 참사’ 이후 우리는…

책 ‘재난 이후, 사회’(나름북스)는 참사 다음을 이야기한다. 재난 이후 한국 사회를 마주하기 위한 고민의 흔적이다.

사회 문제에 적극 개입하며 사회운동과 연대해 온 젊은 연구자 모임 ‘서교인문사회연구실’이 이태원 참사 2주기를 맞아 한국 사회의 재난 참사를 재구성하고 재난 이후의 사회를 전망한다.

저자인 연구진들은 “여러 학자의 이론이 연구실 책꽂이에서 잠자는 동안 ‘세월호’가 갔고, ‘이태원’이 왔다. 우리가 다시 재난 이전으로 뒷걸음질 치고 있지 않은지 되묻지 않을 수 없었다”며 “애도, 기억, 인정, 유가족, 안전 등 재난 사회운동이 더욱 긴밀하게 연결되고 구체성을 획득하기 위해 이 책을 세상에 내놓는다”고 적었다.

책은 재난 이후 삶과 애도, 사회 변화의 가능성을 묻는다. 참사가 우리 사회에 던지는 질문이 무엇이고, 이 사회가 놓치고 있는 것은 무엇인지, 참사를 대하는 태도의 고민과 성찰의 결과물이다.

|

|

![“270만원 화웨이 신상폰 살 수 있어요?” 中매장 가보니[르포]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24112601335t.jpg)