|

[이데일리 류성 제약·바이오 전문기자] 세포치료제, 유전자치료제 등 첨단 바이오 산업을 집중 지원하겠다는 취지에서 지난해 8월 탄생한 ‘첨단재생바이오법(이하 첨생법)’이 시행된지 1년이 지났다.

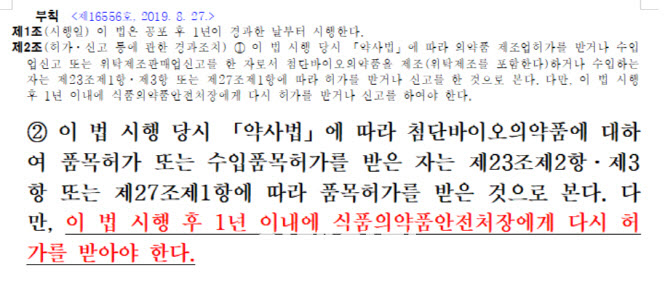

첨생법은 당시 시작 단계부터 업계로부터 거센 반발을 불러 일으켰으나 별다른 법안의 수정없이 그대로 발효됐다. 첨단 바이오산업을 지원하기는커녕 발전을 가로막는 결정적인 장애물로 작용할 것이라는 것이 업계의 일관된 주장이었다.

|

불필요한 이 조항이 첨단바이오 산업에 심대한 악영향을 끼칠 것이라는 우려는 그대로 현실이 됐다는 게 업계의 지적이다. 업체마다 기존 수십년간 멀쩡하게 판매하던 바이오의약품을 재허가받는 준비를 하느라 지난 1년간 신약 연구개발을 할 엄두를 내지 못했다고 업체들은 하소연한다. 기존 바이오의약품을 재허가 받기위해 회사마다 울며겨자먹기로 연구개발 및 인허가 인력을 모두 투입할수 밖에 없었기 때문이다.

여기에 품목 하나 재허가 받는데 최소 수억원의 비용을 들였다고 한다. 아직은 대부분 영세한 벤처수준인 바이오업체들로서는 회사경영에 심각한 차질을 감수할 수밖에 없었다는 게 업체들의 한탄이다.

“수십년간 안전성이나 약효 측면에서 아무런 문제없이 판매하던 바이오의약품을 다시 허가를 받으라는 법을 시행한 것은 도저히 납득할수 없다. 미국 식품의약국(FDA)은 바이오업체들이 신약개발에 매진할수 있도록 어떻게 하면 규제를 더 완화할까를 고민하는데 우리 정부는 정반대로 가고있다.”

한 바이오기업 대표는 첨단바이오 산업을 지원하겠다고 만든 첨생법이 지난 1년간 정작 업계의 신약개발을 가로막는 장애물로 작용했다고 한탄했다. 그러면서 그는 첨생법은 현실을 외면하고 행정편의만을 위해 제정된 ‘악법중의 악법’이라고 평가했다.

세포치료제, 유전자치료제 등 첨단 바이오 산업은 한국의 바이오기업들이 세계적인 경쟁력을 갖추고 있는 몇안되는 분야 가운데 하나로 평가된다. 실제 세포 치료제의 경우 세계적으로 30여개 제품이 허가를 받아 상업화에 성공했는데 이 가운데 절반이 한국업체들이 이뤄낸 성과다.

무엇보다 첨생법은 앞서 첨단 바이오의약품의 상업화에 성공한 ‘프론티어’들을 집중적으로 역차별했다는 점에서 문제라는 지적이다. 첨생법 시행 후 1년 이내 기존 허가받은 첨단 바이오의약품을 재허가 받아야 하는 대상 업체들은 모두 프론티어일수밖에 없어서다. 반면 아직 바이오의약품의 상업화 단계에 이르지 못한 대다수 후발주자들은 이 조항에 대해 별다른 구애를 받지 않는 구조다.

요컨대 우리 기업들이 글로벌하게 경쟁력을 확보한 첨단바이오산업을 집중 지원하겠다고 제정한 첨생법이 업체들에게 역으로 규제를 강화하는 쪽으로 작용했다는 점은 아이러니가 아닐수 없다. 답은 항상 책상이 아닌 현장에 있다.