|

[이데일리 송승현 기자] 허울뿐인 혼인관계를 해소할 수 있는 파탄주의 도입이 불가피하다는 목소리가 크지만 전문가들은 이를 위해서는 무책(無策) 배우자에 대한 지원 강화가 선제돼야 한다고 조언한다. 이혼 후 부양제도를 강화하는 한편 혼인 파탄에 대한 유책 배우자의 책임을 묻는 등의 보완책이 함께 마련돼야 한다는 얘기다.

현행 이혼제도, 이혼 후 부양제도 부실해 ‘제도적 미흡’

대법원 전원합의체는 지난 2015년 9월 “바람을 피우는 등 결혼 파탄의 책임이 있는 배우자는 이혼 청구를 할 수 없다”며 유책주의를 유지했다. 대법원은 “이혼 후 부양이나 보상급부제도와 같은 무책배우자 및 자녀 보호를 위한 규정이 마련돼 있지 않다”며 “이런 상태에서 유책주의를 폐기하면 유책배우자의 행복을 위해 상대방을 일방적으로 희생시키는 결과가 된다”고 지적했다.

현재 이혼 후 경제적 부양 관련, 가정소송법과 민법 등에 따른 위자료와 재산분할 청구, 양육비 이행확보 및 지원에 관한 법률 등에 근거한 양육비 이행청구 등이 있다.

하지만 현행 제도에서는 파탄주의를 인정할 정도로 무책배우자에 대한 제도가 탄탄치 않다는 분석이다.서초동의 한 변호사는 “법원이 무책 배우자를 위해 재산분할에 적극 노력하더라도 재산을 빼돌리는 경우가 많아 현실적인 재산분할이 어렵다”며 “이런 것을 막을 수 있는 현행법 조항이 전무해 장기적으로 법률 개정을 통해 보완해야 한다”고 주장했다. 이어 “현재 퇴직연금에 대한 재산분할까지 인정되고 국민연금을 분할 지급할 수 있는 규정은 마련됐지만 최근 사적 연금 등 다양한 방식의 금융자산이 늘어난 만큼 이를 이혼에 따라 분할 지급할 수 있는 조항 마련이 필요하다”고 지적했다.

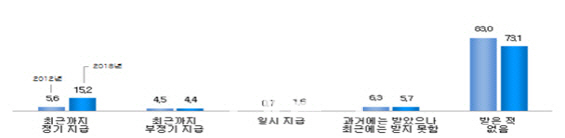

특히 자녀 양육비는 상대방에게 받지 못하는 경우가 부지기수다. 여성가족부가 전국 한부모가족 가구주 2500명을 조사해 지난 4월 발표한 2018년 한부모가족 실태조사를 보면 양육비를 못 받은 사례는 78.8%로 집계됐다. ‘한 번도 받은 적 없다’가 73.1%, ‘최근에 받지 못한다’가 5.7%였다. 10명 중 8명 가까이가 양육비를 못 받고 있는 셈이다.

만일 양육비 채무자가 책임을 회피하기 위해 잠적하거나 정보공개 등에 동의하지 않으면 재판에서 양육비 강제집행 소송에 승소한다고 해도 양육비를 받을 방법은 사실상 없다. 장윤미 여성변호사회 공보이사는 “파탄주의 도입을 위해서는 양육비 강제집행의 실효성 정립 등 무책배우자에 대한 제도적 보완이 필요한 것이 사실”이라고 말했다.

위자료·재산분할 책정, 혼인파탄 책임 물어야… 징벌적 요소 필요

파탄주의 도입을 반대하는 측에서는 무분별한 이혼 청구 가능성을 지적한다. 전문가들은 유책배우자에게 혼인 파탄에 대한 책임을 강하게 묻는 것도 필요하다고 입을 모은다.

이혼 시 위자료 책정과 재산분할을 결정할 때 법원이 유책을 기준삼아야 한다는 조언이다. 현재 이혼에 대한 위자료는 평균 3000만원에 미치지 못한다. 재산분할에서도 혼인관계 동안 기여한 재산증식을 기준으로 보기 때문에 무책배우자는 혼인파탄으로 인한 경제적 어려움을 겪을 수도 있다. 법원에서 위자료 책정과 재산분할 시 혼인 파탄의 책임을 중요한 기준으로 삼는 등 징벌적 요소를 가미해야 된다는 목소리도 크다

서울가정법원 관계자는 “파탄주의로 인해 무책배우자가 억울한 희생양이 되지 않기 위해서는 혼인 파탄의 책임을 강하게 물어야 하는 것도 사실”이라며 “혼인 파탄의 책임을 위자료 산정과 재산분할에 반영하는 등 징벌적 개념을 도입하는 등의 노력이 뒤따라야 한다”고 말했다.

반면 오히려 이혼 후 부양에 대한 과도한 강조와 유책배우자에 대한 징벌적 책임은 법률혼을 줄일 수도 있다는 우려도 있다. 파탄주의 도입 취지는 허울뿐인 혼인 관계를 해소할 수 있도록 하는 데 있지만, 이혼 후 부양제도의 의무가 과도해지면 혼인 자체를 꺼리게 만드는 장애물로 작용할 수 있다는 지적이다.

![이 스웨이드 세트 어디 거?...'173㎝ 모델핏' 미야오 가원 공항룩[누구템]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2026/03/PS26031400180t.jpg)