|

반면 김선영(35)씨는 산후도우미에 대한 기억이 좋지 않다. 신생아 옆에서 청소기를 돌리는 모습을 보고 소스라치게 놀란 적도 있다. 김씨는 “산후도우미가 끓여준 미역국과 음식이 엉망이었다. 앞에서 음식 타박을 할 수도 없어 속을 끓이고 있는데 자꾸 추가 요금을 얘기해 불쾌했다”고 말했다.

|

육아전문가들은 산후조리원 보다 집에서 산후조리를 할 때 장점이 많다고 입을 모은다. 산모가 자연스럽게 일상생활로 복귀할 수 있고 엄마와 아이가 한 공간에서 생활하며 정서적 안정감에 큰 도움이 되기 때문이다.

하지만 이를 도울 체계적인 시스템은 부족하다. 대다수 산후도우미 업체들이 영세해 체계적인 교육시스템을 갖추지 못한 탓에 같은 비용을 지급하고도 산후도우미 개인의 경험이나, 역량에 따라 ‘복불복’식으로 서비스가 제공돼 산모들의 불만을 사고 있다.

전문가들은 여성가족부의 아이돌봄서비스와 같이 산후도우미 사업도 소득수준에 따라 지원규모를 차등하는 방식으로 대상을 확대하면서 교육시스템 등을 안착해 나가야 한다고 조언한다.

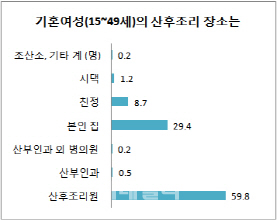

산모 10명 중 3명 “집에서 산후조리”

|

30세 이상부터 나이가 많아질수록 본인 집에서 산후조리를 하는 비율이 증가해 만 40~45세의 경우는 60.0%가 자택에서 산후조리를 하는 것으로 나타났다. 첫째아이에서 셋째아이 이상으로 갈수록 산후조리원의 이용률은 감소하고 본인 집에서 산후조리를 하는 비율은 증가했다.

산모의 나이가 많아질수록 이미 산후조리 경험이 있어 산후조리원 이용 필요성이 적거나 돌봐야 할 자녀가 있어서 자택 산후조리를 선택하는 것으로 풀이된다.

특히 최근 들어 산후조리원 내 신생아 집단감염 사태가 빈발하면서 집에서 하는 산후조리에 대한 산모들의 관심이 커지고 있다.

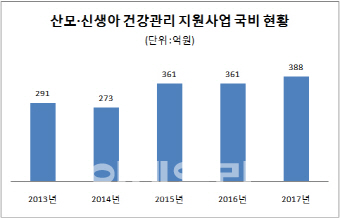

이에 따라 보건복지부는 집에서 하는 산후조리를 돕기 위해 산모·신생아 건강관리 지원사업을 벌이고 있다. 2013년 291억원이던 예산이 해마다 늘어 올해는 388억원이 책정됐다. 도입 초기에는 전국 가구 월평균소득 50% 이하 가구만 지원했지만, 지난해부터 기준중위소득 80% 이하 가구로 확대했다. 지난해 이용자만 8만 2313명에 이른다.

정부는 단태아, 다태아인지, 첫째인지, 둘째인지, 소득구간 등에 따라 27만 8000~189만 1000원까지 차등지원하고 있다. 이때 산후조리를 돕는 산후도우미는 이론 24시간, 실기 36시간을 이수하고 매년 8시간 이상의 재교육을 받도록 하고 있다.

|

하지만 이같은 규정을 지켜 서비스 제공자로 등록한 기관은 2016년 현재 516개소에 불과하다. 대부분 산후도우미 소개업체는 관리의 사각지대에 놓여 있다. 등록만으로도 운영할 수 있어 이런 기준을 지키지 않아도 제재할 수단이 없다.

복지부 관계자는 “출산정책과에서 산후조리원에 대해서만 관리하고 사회서비스사업과에서는 바우처사업만 관리하다 보니 민간 산후조리도우미 시장이 어느 정도 규모로 운영되고 있는지 현재 알 수 없는 상태”라고 말했다.

민간업체 소속으로 4년째 산후도우미로 활동하고 있는 조현미(52)씨는 “일을 시작할 때 산후도우미가 하는 일에 대한 체계적인 메뉴얼이 없어 과거 출산과 육아 경험을 토대로 산후조리를 돕는다. 모르는 게 있으면 인터넷을 찾아보기도 한다”며 “체계적인 교육과 관리가 이뤄진다면 전문 직업으로서의 소명과 가치도 높아질 것 같다”고 말했다.

서비스 질을 높이기 위해서는 종사자의 처우개선도 필요하다고 전문가들은 지적한다. 정부가 제시하고 있는 표준 서비스비용은 10일간 89만원이다. 민간업체도 이를 기준으로 서비스비용을 책정한다. 하지만 민간업체에 20% 정도 수수료를 떼주고 나면 실제 산후도우미가 받는 돈은 70여만원에 불과하다. 시급으로는 8900원 정도다. 게다가 이들은 4대 보험 적용대상에서 제외돼 있는 등 근로자로서의 최소한의 권리도 보장받지 못한다.

이소영 한국보건사회연구원 인구정책연구실 부연구위원은 “아이돌봄사업의 경우 처음에는 일부 저소득계층만 지원하다가 지금은 자기부담금을 내면 차등지원할 수 있도록 함으로서 돌봄서비스의 기준을 만들고 있다”며 “산모·신생아 건강관리 지원사업도 장기적으로 대상을 확대해 정부 관리영역을 넓혀야 할 것”이라고 말했다.

|

!['36.8억' 박재범이 부모님과 사는 강남 아파트는[누구집]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021500062t.jpg)