[산업정책 새판짜기]③

전봇대·손톱 밑 가시·혁신성장…다양한 구호에도 기업 체감 ''미미''

규제해소 대 분배확대 우선순위 논란 여전…정부 조정자 역할 시급

변화 꿈꾸지만 여력 부족한 제조업 中企…대기업 의존도 여전히 커

| | 김수현 청와대 정책실장(오른쪽)과 박용만 대한상공회의소 회장이 22일 오후 청와대에서 열린 경제사회노동위원회 위촉장 수여식에서 인사를 나누고 있다. 연합뉴스 제공 |

|

[세종=이데일리 김형욱 김상윤 기자] “역대 정부마다 규제개혁하겠다며 노력을 했지만 현장에선 체감하기 어렵다는 의견이 많다.” 박용만 대한상공회의소 회장이 이달 12일 성윤모 산업통상자원부 장관에게 생명·안전을 뺀 필수 규제를 원칙적으로 폐지해 달라며 이렇게 말했다.

정부가 규제 개혁도 산업정책의 한 축으로 보고 좀 더 적극적인 조정자 역할에 나서야 한다는 지적이 나오고 있다.

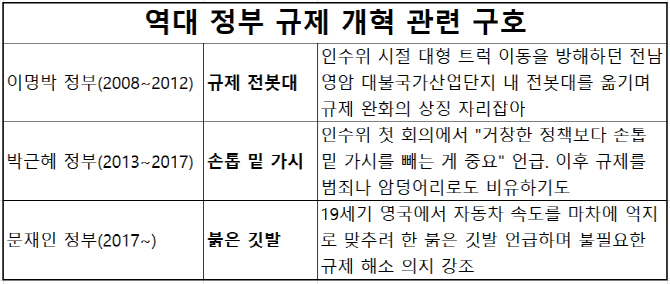

실제 역대 정부는 모두 이름은 다르지만 규제개혁에 나섰으나 기업이 이를 체감하거나 제조업 등 주력 산업에 활력을 불어넣는 데는 실패했다. 이명박 정부는 규제를 ‘전봇대’에 비유해 뽑아내겠다고 했으나 전경련 집계에 따르면 규제 개수는 오히려 증가(2009년 1만2905개→2012년 1만4889개)했다. 박근혜 정부 역시 규제를 ‘손톱 밑 가시’라며 서비스산업발전기본법 등을 추진했으나 이 개정안은 국회 찬반 논란 속 현재까지도 진척이 없다. 앞선 노무현 정부 때도 ‘규제총량제’를 도입하려 했으나 지지층인 진보단체의 반대로 흐지부지됐다.

현 정부도 경제정책 3대 축의 하나로 혁신성장을 꺼내 들고 규제개혁에 나섰으나 기업이 느끼는 체감은 여전히 낮다. 오히려 부담이 더 커졌다는 목소리도 나온다. 노동 문제가 대표적이다. 정부는 노동유연성과 고용안정화를 동시에 꾀하고 있지만 노동계는 고용안정화 없인 노동유연성도 있을 수 없다며 현 정부에도 반기를 들고 나섰다. 탄력근로제 확대를 논의하기 위한 경사노위 구성조차 힘겨웠던 만큼 앞으로도 갈등이 예상된다.

현대자동차(005380)가 임금을 낮춰 일자리를 만들자는 취지로 추진 중인 ‘광주형 일자리’ 사업 역시 노동계와의 협상 난항으로 진통을 겪고 있다.

| | 전국금속노동조합 현대중공업지부 소속회원들이 지난 27일 오후 정부세종청사 고용노동부 앞에서 노조탄압 중단 및 단체협약 준수를 촉구하며 집회를 하고 있다. 연합뉴스 제공 |

|

현 정부가 대기업 수출주도의 경제 패러다임을 근본적으로 바꾸자는 취지에서 추진하는 소득주도성장, 공정경제 정책 역시 당장은 기업에 적잖은 부담이다. 이런저런 불확실성에 대기업 투자가 위축되다 보니 하도급 관계인 중소기업도 덩달아 어려워지고 있는 것이다. 정부도 중소기업 경쟁력을 키우고자 산업분야 예산을 대폭 확대하고 있지만 현장에서는 ‘여력이 없다’는 하소연이 나온다. 대기업과 중소기업의 하도급 구조가 수십년째 이어져 오면서 생산성 격차가 고착화했기 때문이다. 전통 제조업에서 벗어난 신사업도 각종 이해관계에 얽혀 진도가 안 나가는 건 마찬가지다. 개인정보를 활용한 빅데이터도 활용 방안이 무궁구진하지만 개인정보보호라는 또 다른 가치에 막혀 국회에서 공전하고 있다. 의료계의 반발에 막혀 있는 원격의료나 운수업계의 반발에 막힌 차량공유 서비스 문제도 주무부처(보건복지부·국토교통부)의 미온적 태도 속 힘을 쓰지 못하고 있다.

정부가 부처별로 규제 몇 건을 해소했느냐는 기존 방식에서 벗어나 적극적인 갈등 조정자 역할이 중요하다는 게 전문가들 지적이다. 장병규 4차산업혁명위원회 위원장은 “1~2년씩 보직이 바뀌는 공무원이 자신의 임기 동안 큰 문제 안 만들려고 후배에게 폭탄을 떠넘기는 일이 더는 반복돼선 안 된다”고 지적했다.

| | 이낙연 총리가 지난 21일 오후 대전시 가정동 한국전자통신연구원을 방문, 참석자들과 규제혁파를 위한 대화를 하는 모습. 연합뉴스 제공 |

|

![[단독]정대세 "20억 빚, 한달에 500만원씩 열심히 갚고 있어"(인터뷰)②](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24111500059t.jpg)