|

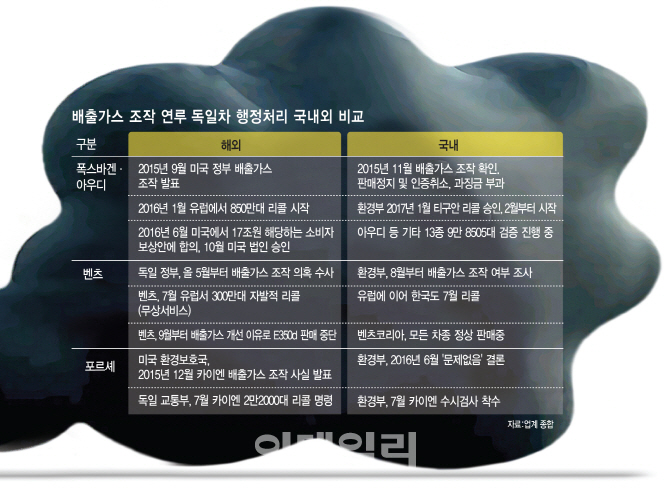

폭스바겐 하나만으로도 2년 가까이 시간을 끈 우리나라 정부에 벤츠와 포르쉐라는 새로운 숙제가 생겼다. 물론 폭스바겐 때와 마찬가지로 환경부가 선제로 대응한 부분은 존재하지 않는다. 검사 시설과 인력 부족, 독일 당국과의 공유 미흡 등을 이유로 들고 있다. 우리나라 정부는 폭스바겐 사태와 마찬가지로 이번에도 미국과 유럽에서의 결정을 가만히 지켜보기만 할까. 심지어 자체 검증 능력이 있는가에 대한 근본적인 의구심까지 피어나고 있는 실정이다.

인력·장비 부족 탓?…‘뒷북’ 행정 언제까지

환경부는 지난달 배출가스 조작 의혹이 불거진 벤츠와 카이엔 디젤차에 대한 수시검사를 예고했으나 진전이 없는 것으로 파악됐다. 수시검사는 배출가스 조작 여부를 검증하기 위한 가장 기초단계로, 일부 차량을 선별해 전자제어장치(ECU) 소프트웨어를 분석하는 작업이다.

환경부 교통환경연구소 측은 부족한 인력을 이유로 여러 대형 결함 사태가 쏟아지다 보니 검사 진행에 오랜 시간이 걸릴 것이라는 입장이지만 실상은 독일 당국에서 아직 구체적인 결함 사실이 밝혀지지 않은 까닭이라는 게 업계 전문가들의 전언이다.

특히 포르쉐의 경우 이미 환경부가 ‘헛발질’을 한 경력이 한 차례 있기 때문에 더욱 조심스러울 수밖에 없을 것이라는 추측도 나온다.

이번에 독일에서 조작 사실이 드러난 포르쉐 카이엔은 환경부가 지난해 5월 조사를 진행한 뒤 별다른 문제점을 발견하지 못했다고 밝혔던 모델이다. 이미 폭스바겐 사태 직후 미국 환경보호국(EPA)가 포르쉐 카이엔 등에 장착된 3.0 디젤 엔진에서도 배출가스 불법 조작 사실을 발표하고, 독일에서도 본격적인 조사를 착수했던 차량이지만 우리나라만 ‘문제없음’을 발표했던 셈이다.

환경부는 결국 폭스바겐 때와 마찬가지로 이번에도 독일 교통부가 카이엔 디젤 차량에 대한 리콜 조치를 시행한 뒤에야 수시검사 계획을 발표했다. 이미 포르쉐코리아에서 스스로 국내 판매 중단 조치를 내린 뒤의 ‘뒷북’ 행정이었다.

그 사이 벤츠는 우리나라 정부의 배출가스 조작 검수를 비웃기라도 하듯 의혹이 처음 불거진 7월에 이어 8월에도 수입차 시장 판매 1위를 기록했다. 지난해 8월 정부의 판매정지 처분이 내려지기 전까지 1년 가까이 수입차 시장에서 티구안으로 단일차종 판매 1위를 기록하는 등 승승장구했던 폭스바겐이 떠오르는 대목이다. 정부가 기민하고 강경한 초기대응에 나서지 못한다면, 벤츠와 포르쉐 역시 배출가스 조작 여부가 사실로 드러날 경우 1년이라는 시간 동안 문제의 차들을 속절없이 풀어준 셈이 된다.

폭스바겐 때 반면교사 삼은 변화 필요

과거 미국에서 폭스바겐의 리콜을 시작했을 당시 환경부는 한-EU FTA를 들먹이며 우리나라가 독자적으로 리콜할 수 있는 상황이 아니라는 황당한 말을 꺼낸 바 있다. 비난 여론이 거세지자 그제서야 슬그머니 국내법으로도 리콜할 수 있다고 말을 바꿨다.

지난해 6월 리콜을 진행하면서도 환경부는 독자적인 판단을 내리기보다는 제출되는 서류를 통해 미국과 독일 양국의 움직임을 참고한다는 입장을 밝혔다. 이는 결국 우리나라 정부의 자체 검사와 판단을 없이 외국 정부의 눈치만 보는 것이 아닌 비판을 불러일으켰다.

또 다시 1년이 지난 현시점에도 이러한 형국은 변함이 없다. 독일을 비롯한 유럽이나 미국에서 판매정지와 과징금 처분, 리콜이 이뤄진 뒤 이를 그대로 따라는 형태를 답습하면 이번에도 국내 소비자들은 ‘호갱(호구와 고객을 합친 말로, 판매자에게 이용당하는 손님)’으로 전락하게 된다.

김필수 대림대 자동차학과 교수는 “미국에서 발견한 디젤차 소프트웨어 조작 결함을 우리나라에서는 발견하지 못하는 등 전문 인력은 물론 전문성도 떨어진다”며 “차량 대수에 비한 요원이나 장비가 절대적으로 부족하다. 계속해서 소비자들을 보호해줄 수 있는 별도 전문가 집단 기관의 필요를 주장하는 이유”라고 밝혔다.

![외국행 꿈에 엄마가 걸림돌…친모 살해 뒤 옆에서 잠든 아들[그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021200006t.jpg)