◇정보 저장 공간 ‘셀’ 묶음 ‘스택’…적층 경쟁 따라 등장

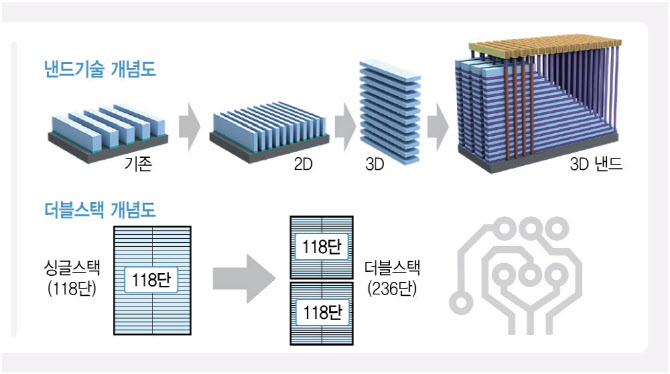

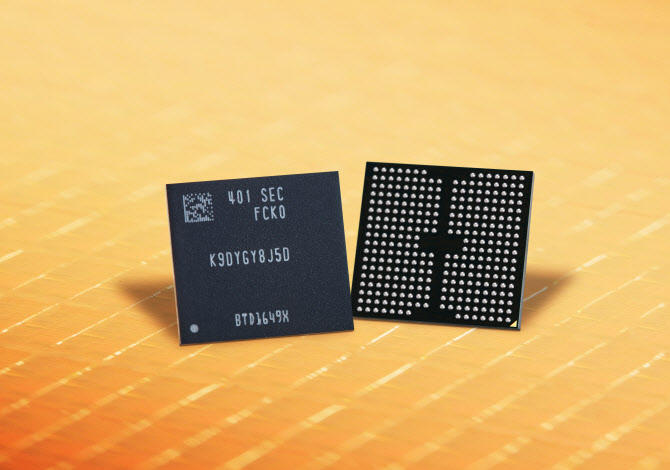

25일 업계에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스(000660) 모두 현재 양산하고 있는 낸드 제품에 더블 스택 구조를 적용하고 있다. 전원을 꺼도 데이터를 기억하는 낸드는 정보 저장 공간인 셀을 위로 쌓아 만든다. 셀을 안정적으로 많이 쌓을수록 용량이 늘어난다.

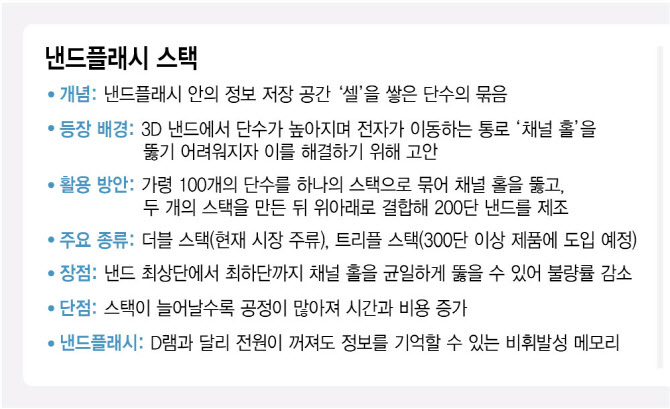

이때 스택은 낸드 맨 위와 맨 아래에 있는 셀의 묶음을 뜻한다. 이 묶음이 한 개이면 싱글 스택이다. 두 개이면 더블 스택, 세 개이면 트리플 스택이다. 예컨대 236단 낸드를 더블 스택으로 만든다는 것은 118단 두 개의 셀 묶음을 위아래로 연결한다는 의미다. 몇 개의 아파트를 위로 이어 붙이는 셈이다.

|

메모리 기업들이 스택 방식으로 낸드 제조에 나선 건 적층 경쟁 심화에 따라 수율 확보가 어려워졌기 때문이다. 과거 낸드는 미세공정 기술을 이용해 셀을 수평으로 더 많이 배열하는 방식을 적용해 용량을 키웠다. 이를 2D 낸드라고 부른다. 그러나 미세공정 한계 등으로 제한된 면적 안에 셀을 옆으로 많이 배열하는 작업이 어려워졌고, 이를 극복하기 위해 셀을 위로 쌓는 3D 낸드가 탄생했다.

셀을 위로 쌓은 뒤 각층의 셀에 데이터를 저장하려면 최상단부터 바닥까지 관통하는 구멍인 ‘채널 홀’을 뚫어 전자가 이동할 수 있게 해야 한다. 그러나 단수가 증가할수록 채널 홀을 뚫을 때 상층부와 하층부의 구멍 크기가 달라지는 등 어려움이 있다. 불량품이 늘어날 수 있다는 의미다. 이에 SK하이닉스와 마이크론 등은 60~70단대 낸드부터 셀을 나눠 채널 홀을 만든 뒤 이를 합치는 더블 스택 방식을 도입하기 시작했다. 삼성전자는 128단까지 싱글 스택을 유지하다가 176단부터 더블 스택을 적용했다.

|

메모리 기업들이 더 용량이 크고 성능이 좋은 낸드를 제조하기 위해 어쩔 수 없이 스택 방식을 도입했지만, 스택은 적을수록 유리하다. 셀을 스택별로 더 많이 나눠 구멍을 뚫고 합친다는 건 공정이 그만큼 늘어난다는 뜻이다. 이는 제조 시간과 비용 증가를 야기해 생산성을 낮춘다. 가격 경쟁력이 떨어질 수 있다는 의미다. 특히 낸드는 D램과 달리 경쟁업체가 많아 가격 경쟁력이 중요하다. 업계 관계자는 “더블 스택보다는 싱글 스택이, 트리플 스택보다는 더블 스택이 생산성 측면에서 유리하다”고 설명했다.

|

삼성전자가 현존 최고층 290단 낸드를 양산하면서 더블 스택을 고집한 건 낸드 기술력에서 여전히 우위가 있다는 점을 강조하기 위한 것으로 풀이된다. 그간 업계 안팎에선 삼성전자의 낸드 경쟁력이 SK하이닉스에 밀리는 것 아니냐는 목소리가 나오고 있었다. 지난해 8월 SK하이닉스가 트리플 스택 방식을 적용하는 업계 최고층 321단 낸드 샘플을 공개하면서다. 그러나 삼성전자가 300단대에 임박한 제품을 더블 스택으로 만들면서 기술 리더십을 증명했다는 것이다.

|

김형준 차세대지능형반도체사업단장(서울대 명예교수)은 “메모리 기업들 모두 낸드 적층 경쟁이 심해질수록 더블 스택에서 트리플 스택으로 가야 할 것”이라며 “앞으로는 트리플 스택 경쟁 구도 안에서 하나의 스택 안에 누가 더 많이 쌓는지가 중요해질 것”이라고 말했다.

![양육은 예스, 결혼은 노 정우성 사는 강남 고급빌라는[누구집]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24120100093t.jpg)

![`백투더 1998` 콩라면 26년만에 돌아온 까닭은 [먹어보고서]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24120100051t.jpg)