|

사건이 있기 3개월 전까지 이 전 장관의 보좌관을 지냈던 반기문 전 유엔 사무총장은 “너무 황망하고, 놀랍고, 충격적이어서 눈물이 왈칵 솟구쳤다”고 당시를 떠올린다. 반 전 총장은 “35년이 지난 오늘, 장관님께서 생전 활동하던 모습을 되돌아보면 우리가 어떤 비전을 갖고 지내야 하는지에 대한 큰 교훈을 얻을 수 있다”며 “최근 급격하게 변화하고 있는 한반도 정세를 보면서 장관님의 혜안이 그립기만 하다”고 말한다.

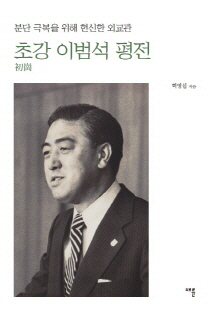

이 전 장관은 지금 젊은 세대에게는 낯선 이름이다. 그러나 이데일리 논설실장으로 그동안 이 전 장관의 삶을 정리한 저자는 “일제강점기 평양에서 태어나 실향민 신세가 된 그의 생애는 굴곡진 우리 현대사 그 자체”라며 지금이야말로 그를 기억할 필요가 있다고 말한다. 식민지배와 전쟁으로 한없이 취약했던 대한민국이 그나마 외교력을 갖추고 지금의 모습으로 성장하기까지 이 전 장관의 역할이 중요했다는 것이다.

|

이 전 장관의 생애를 통해 그 이유를 확인할 수 있다고 했다. 그는 1960년대 외교관으로 활동하면서 당시 상대적으로 빈약한 비동맹권외교의 중심이던 인도와의 외교관계를 구축했다. 1972년에는 남북적십자회담 수석대표로 분단 이후 첫 이산가족 상봉의 발판을 마련했다. 아웅산테러가 있기 전인 1983년 6월에는 “한반도의 전쟁 재발 방지를 위해 소련 및 중공과의 관계를 정상화”하는 ‘북방정책’을 처음 언급하기도 했다. 사실 현재 한국 외교의 기틀을 마련했다고 해도 과언이 아니다.

저자는 이 전 장관의 가족과 주변 관계자들의 생생한 증언을 바탕으로 그의 삶을 치밀하게 재구성해 들려준다. 장난꾸러기 도련님이던 어린시절의 일화, 부인 이정숙과의 러브스토리, 뒤늦게 시작한 외교관 활동 등 잘 알려지지 않은 개인적인 이야기에서도 한국 현대사의 한 단면을 엿볼 수 있다. 냉전 이데올로기가 팽배했던 그 시절에도 평화와 화합을 위해 힘썼던 한 사람이 있었다는 사실이 많은 시사점을 남긴다.