그러나 운석의 추락은 인류에 위험이 되기도 한다. 지난해 2월 러시아 상공에서 소행성이 폭발해 첼라빈스크주에 운석우 파편이 떨어져 주민 1200여명이 다치고 356억원 가량의 물적피해를 낸 게 대표적이다. 대형 운석과 노후 인공위성, 발사체(로켓) 잔해 등의 갑작스러운 추락은 영화 속의 이야기만이 아닌 현실의 안전문제다.

|

|

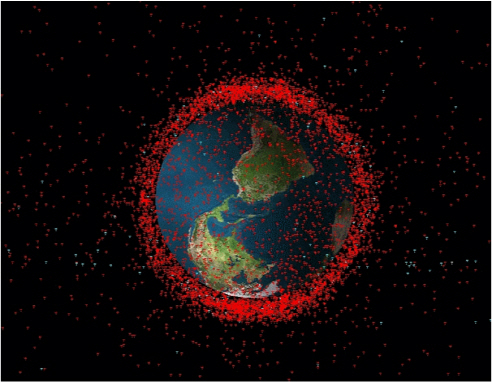

23일 미래창조과학부와 한국천문연구원에 따르면 지난해 1월 현재 지구 궤도에서 확인된 우주물체 수는 3만9000여개에 이르며 현재 2만2000여개가 지구로 추락했다. 매년 총 80톤 가량의 우주 잔해물들이 떨어진다. 추락물체가 지구 대기권에 진입하면 초속 30km 이상의 속도를 낸다. 추락물은 섭씨 1300도의 마찰열을 받아 완전히 타버리거나 수많은 작은 잔해물들로 쪼개진다.

전세계적으로 인공위성은 약 7000번에 이르는 발사가 있었다. 지구에 잠재적 위험을 가할 수 있는 소행성은 1000개 넘게 발견됐다. 잠재적 위험 소행성은 지구에 0.05AU(750만km·1AU는 태앙과 지구 사이 거리인 1억5000만km) 이내로 접근하고 크기가 150m 이상인 경우다.

지난해 러시아 운석우 사고를 제외하면 지금까지 우주물체 추락으로 큰 인명피해가 생긴 적은 거의 없다. 사람이 추락물에 직접 맞을 확률은 1조분의 1이다.

하지만 추락에 따른 2차피해의 가능성은 그보다 높다.

지난 1978년 구소련의 핵전지 탑재위성인 ‘코스모스 954호’가 고장으로 캐나다 북서부에 추락, 수많은 잔해들이 우리나라 넓이의 면적에 흩어졌다. 이 때 잔해물로부터 상당량의 방사능이 유출돼 캐나다 상공을 오염시켰다.

우주물체가 원자력발전소 같은 위험시설에 떨어지면 피해를 가늠하기 어렵다. 박장현 천문연 우주감시센터장은 “우주물체가 만약 대도시에 떨어진다면 사회혼란을 야기할 소지가 크다”며 “정부에서는 추락에 따른 직접피해는 물론 2·3차 피해의 대책도 준비하고 있다”고 말했다.

|

그렇다면 우주물질의 추락을 미리 예측해 철저히 대응할 수 있을까.

미국은 전세계에서 유일하게 전자광학 망원경과 레이저 추적시스템, 레이더 추적시스템을 통합 운영하며 군과 항공우주국 공동의 전방위 우주감시 시스템을 가동한다. 전세계에 우주감시 정보의 공급도 도 맡고 있다.

그러나 미국도 소행성이나 인공위성의 정확한 추락지점은 실제 추락 2시간 전에도 맞추지 못한다. 추락속도가 워낙 빠르고 공중분해 양상을 가늠하기 어렵기 때문이다. 몇 분의 오차가 나면 추락지점은 7000~8000km 차이가 날 수 있다.

현재로서는 미국과 러시아, EU, 일본 등 주요 선진국들이 우주물질의 추락 때 공조해 관련 정보를 실시간 공유하며 전세계에 전달하는 게 최선이다.

국제사회에서는 우주물체 추락시기에 대한 예측 가능성을 높이기 위해 ‘25년 룰’과 같은 제도적 방안을 마련했다. 지구에 떨어질 수 있는 저궤도(지구 상공 1000km 이하) 인공위성에 대해 수명이 만료하기 직전 고도를 인위적으로 600km로 맞춰 해당위성이 25년 뒤 지구 대기권에 진입하도록 만드는 것이다. 유엔은 회원국들에 이 제도 도입을 권고하고 있으며 현재 미국과 EU는 적용하고 있다.

◇ 미국 의존 탈피...‘10년 내 독자 감시시스템’ 목표

그동안 미국에만 의존하던 우리나라도 10년 안에 독자적인 우주감시시스템 구축을 목표로 발을 내디뎠다. 미국은 대형 우주물체들의 궤도를 군사기밀로 취급해 언제든 정보 제공을 중단할 수 있다.

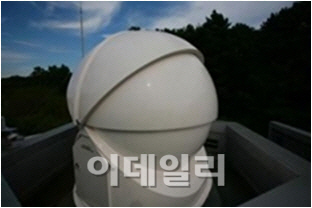

천문연은 3년간의 연구 끝에 우주물체 감시를 위한 전자광학 추적 망원경 시스템을 지난해 11월 몽골에 설치했다. 2016년까지 뉴질랜드·카자흐스탄 등 5곳에 확대 설치해 한반도 주변 감시망을 만든다는 목표다.

|

미래부 관계자는 “지금까지 정부가 우주위험 대비반을 6차례 만들었지만 (대비활동을) 법률에 반영하려는 것은 처음”이라며 “제도화해 체계적으로 대응하겠다”고 말했다.

|