|

해상풍력 불모지였던 한국에도 바야흐로 해상풍력의 바람이 불고 있다. 현재(2022년) 국내 해상풍력 발전설비량은 발전 공기업 등이 제주 등지 시범단지에서 운영하는 124㎿뿐이지만, 2018년 이후 발전사업 허가를 받은 예비 사업 규모는 26.3GW에 이른다. 2030년까지 이중 약 절반만 조성되더라도 정부가 계획한 2030년 14.3GW 보급 목표에 이를 수 있다.

물론 아직 이 계획들을 뒷받침할 제도가 미비하다. 인프라 및 산업 생태계도 사실상 없다. 전문가들은 정부가 더 강한 의지로 제도 정비와 인프라 구축에 나서야 한다고 제언한다.

|

사업 추진 기대감은 그 어느 때보다 크다. 영국 코리오나 BP뿐 아니다. 한화(000880)나 덴마크 오스테드, 노르웨이 에퀴노르 등 수많은 국내외 기업이 대규모 해상풍력 사업을 추진하고 있다. 진행 중인 프로젝트만 70여 개에 이른다. 오스테드는 지난해 11월 총 8조원을 투입하는 1.6GW 규모 인천 해상풍력 발전단지 운영 사업 허가를 따냈다. 한화 역시 현재 전남 앞바다에서 추진 중인 390메가와트(㎿) 규모 신안우이 해상풍력 발전단지로 정부 15년 고정가격 계약을 따냈다.

|

서정석 김앤장 ESG경영연구소 전문위원은 “정부·산업계가 하루빨리 각국 탄소규제 대응 방안을 마련하지 못하면 수출에 치명적인 상황”이라며 “그 해법인 해상풍력 보급 확대를 위한 적극적인 조치가 필요하다”고 말했다.

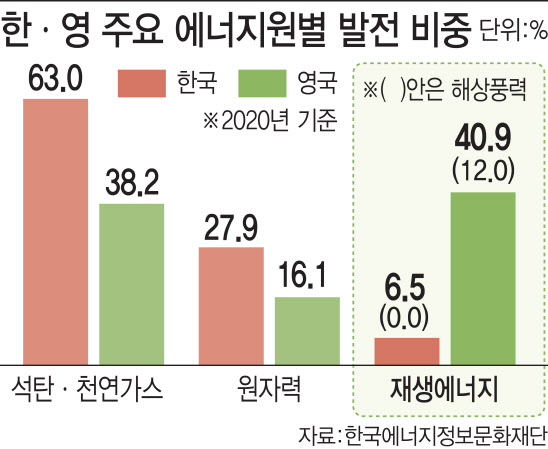

문재인 정부의 에너지전환 정책을 전면 수정한 윤석열 정부가 원자력발전(원전)과 함께 해상풍력 발전 확대에 공들이는 것도 이 때문이다. 원전 역시 탄소중립을 위한 무탄소에너지(CFE)로 주목받고 있지만, 재생에너지 중심의 각국 탄소규제 대응도 현실적으로 필요한 상황이다. 또 영토가 좁은 국내에서 대규모 재생에너지 전력을 생산하는 최적의 방법은 해상풍력이다.

특히 영국 모델에 주목하고 있다. 산업통상자원부는 지난해 11월 윤 대통령 영국 국빈 방문을 계기로 영국 에너지안보부·탄소중립부와 해상풍력 협력 양해각서(MOU)를 맺고, 그 노하우를 전수받기로 했다. 두 나라는 넓지 않은 육지 면적 조건에서 원전과 (해상)풍력을 두 축으로 2050년 탄소중립을 달성하려 한다는 점이 닮아 있다.

|

국내 신·재생 발전사업자는 전력거래 시장에 대한 전기 판매와 함께, 신·재생 공급의무(RPS)가 있는 대형 발전사업자에 REC를 판매하는 방식으로 수익을 낸다.

|

갈 길은 멀다. 대규모 해상풍력 발전단지 조성에는 조 단위의 투자가 필요하지만 아직 이를 뒷받침할 제도적 장치가 미비하다. 정부·국회는 이를 개선코자 2021년부터 해상풍력 보급 활성화 특별법(이하 풍촉법) 논의를 시작했으나 4월 총선 체제에 돌입한 여야의 무관심 속 회기 내 통과 가능성이 불투명하다.

풍촉법이 시행되면 영국처럼 정부가 국가 차원의 입지 계획을 세우고 풍력발전 맞춤형 인·허가 일괄 지원이 가능해진다. 그러나 현 시점에선 개발 사업자가 이 모든 과정을 알아서 해야 한다. 풍촉법이 시행되더라도 이미 개별 사업허가를 받은 프로젝트를 어떻게 계획 입지에 담을지 고민해야 한다.

석광훈 에너지전환포럼 전문위원은 “개별 프로젝트가 난립하면서 송전선로 연계도 현실적으로 어렵고 각 프로젝트가 실제 개발로 이어질 확률도 낮은 상황”이라며 “체계적인 계획 입지로 전체 사업을 최적화하는 조치가 필요하다”고 말했다.

|

관련 기술과 산업 생태계도 부족하다. 2022년 한국에너지기술평가원 보고서에 따르면 우리 풍력발전 기술은 유럽의 76.7% 수준이다. 타워 분야는 90%로 근접했으나 유지·보수 분야는 65% 수준에 그쳤다. 자칫 태양광 발전설비 보급 때처럼 중국 등 외국 기업의 배만 불릴 수 있다는 우려도 나온다.

한병화 유진투자증권 연구원은 “해상풍력은 태양광의 전철을 밟아선 안 된다”며 “규제기간을 단축하고 전력망을 확보하는 등 노력과 함께 국내 지자재 기업이 우선 수주를 받을 수 있는 체계를 마련해야 할 것”이라고 제언했다.

![“실종된 송혜희 좀 찾아주세요!”…25년 동안 딸 그리워한 아빠 [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021300001t.jpg)