|

[이데일리 오현주 문화전문기자] #1. 러시아의 작은 도시 솔로브키. 한 해의 절반은 바다까지 얼어붙어 ‘백해’(White Sea)란 별칭이 더 친숙한 곳. 여기에도 누군가는 산다. 그 추위에도 눈밭을 묵묵히 걷는 한 사람이 있고 그 길을 앞서 헤쳐가는 충직한 개 한 마리도 있다. 하늘마저 얼린 듯한 저 서편으로 해 기우는 시간. 저들은, 또 저들을 바라보는 이는 무엇을 생각하며 발걸음을 뗐나.

#2. 불과 얼음이 격렬하게 충돌하는 땅 아이슬란드. 들끓는 용암이 수천년을 얼린 빙하를 덮치는, 원시성 물씬 풍기는, 그래서 감히 범접하기 힘든 저 땅에도 꿈틀하는 움직임이 있다. 구멍 숭숭 뚫린 검은 땅 사이 얼음 녹아 갈라진 푸른 물길에 노란 나비떼가 날아오르고 있으니. 사람도 동물도 흔적조차 없던 땅. 저곳에 어떤 이는 어찌 발을 들였으며 어찌 빛을 끌어냈을까.

바이러스 따위는 얼씬도 못할 무균질의 세상. 태초의 하늘과 땅, 눈과 얼음이 엉키듯 번진 그곳에 다녀온 이들이 있다. 카메라 하나 둘러메고 말이다. 핀란드를 대표하는 사진작가 펜티 사말라티(70)와 한국을 대표하는 사진작가 이정록(49). 자신의 예술인생을 걸고 세상에서 가장 청정한 지역을 찾아 앵글을 들이대는 이들이다.

|

나라 안팎이 바이러스 횡포에 짓눌린 요즘. 때마침 두 사진작가가 동시에 서울에서 개인전을 열고 있다. 사말라티가 서울 종로구 삼청로길 공근혜갤러리에 펼친 ‘바람을 너머’(Beyond the Wind) 전, 이정록이 강남구 언주로 갤러리나우에 연 ‘에너지의 기원’(The Origin of Energy) 전이다. 사말라티는 2016년 한국 첫 개인전 때 촬영했다는 ‘서울, 한국’(2016)을 앞세워 러시아·라트비아·우크라이나·인디아 등에서 촬영한 신작과 대표작 50여점을 걸었다. 이정록은 오롯이 아이슬란드에서 건진 성과물로만 꾸몄다. 낯선 풍광에서 스멀스멀 뻗어나오는 초자연적 기운을 뽑아낸 16점을 내놨다. 굳이 테마를 만들자면 ‘한국에 온 북유럽작가, 북유럽으로 간 한국작가’라고 할까.

|

꾸준히 독보적인 사진작가를 발굴·소개해온 두 갤러리가 특별히 조명한 작가들이다. 배경·여건이 달랐듯 추구하는 작품세계는 현저히 다른 결이다. 그럼에도 둘 사이엔 묘하게 통하는 부분이 있는데. 투명한 청정화면을 빼내는 일에선 토 달 여지가 없다는 것, 그 작업을 위해 아날로그 필름카메라를 고수한다는 것, 그 한 컷을 위해 수많은 시간 스스로 무균상태가 되도록 벗기고 또 벗겨낸다는 것. 사각 프레임으론 가둘 수 없는 열정이 결국 삐져나왔다고 할까.

△순간포착한 서정성…‘전통 흑백사진’ 펜티 사말라티

사말라티. 세상을 앵글로만 들여다본 노장. 그 세월이 반세기다. 남들 다 갈아타는 디지털카메라에 한 번쯤 혹할 수도 있었을 텐데. 그저 남의 집 일이려니 했나 보다. 여전히 카메라에는 필름을 넣고 암실에 틀어박혀 은염인화까지 직접 해야 직성이 풀린다니. 고집을 부리는 게 하나 더 있다. 흑백사진이다. 그래서 얻은 타이틀이 ‘전통 흑백사진 장인.’

|

참으로 올드패션한 별칭이 아닌가. 그런데 그 ‘직함’ 아래 꺼내놓는 작품이 간단치 않다는 거다. 그중 한 점. 그이가 유일하게 한국에서 촬영했다는 ‘서울, 한국’을 보자. 어스름 해질녘 청와대 춘추관 담장 위 소나무 언저리서 까치가 보였나 보다. 작품은 가지에 걸터앉아 마주보며 담소를 나누는 두 마리, 그 아래서 하늘을 가르듯 날아가는 또 한 마리를 절묘한 타이밍으로 잡아냈다. 그런데 설명은 참 편한 이 구도가 말이다. 시간을 멈추지 않고선, 사람 손만으로 도저히 만들 수 없을 것 같다는 거다. 날아가는 까치의 날개 속살조차 소나무에 매달린 솔방울처럼 정교하니까.

|

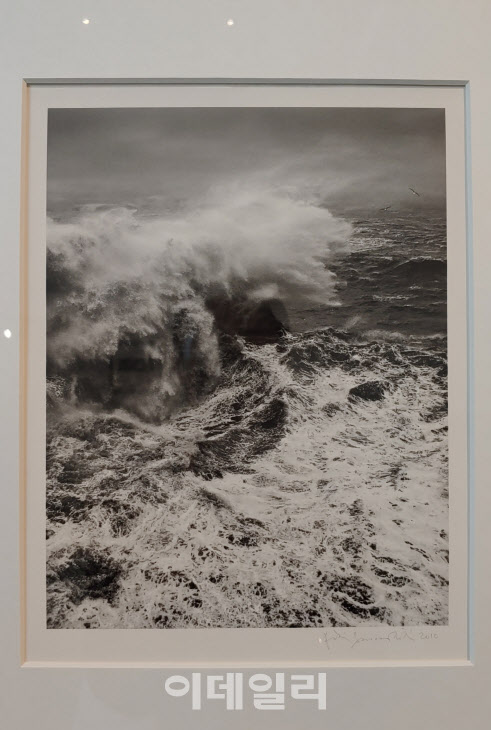

사실 여기에 ‘사말라티 사진’의 정수가 있다. 그이의 작품에는 자연과 동물이 처음부터 하나였던 듯한 ‘다정한 서정성’과 그들을 헤집듯 들여다본 ‘지독한 디테일’이 녹아 있다. 그림자가 긴 시간 ‘까부는 새와 대치한 점잖은 개’란 구도를 잡아낸 ‘웨스턴케이프, 남아프리카’(2002), 건널목을 무단횡단하는 오리의 외로운 전진을 응원한 ‘항코, 핀란드’(2014), 격랑이 몰아치는 바다에서 위태로운 비행을 하는 갈매기를 애처롭게 붙든 ‘마데이라, 포르투갈’(2010) 등등, 어느 하나도 ‘공식 아닌 공식’을 벗어난 게 없다. 이 결정적 순간포착을 위해 작가는 감성촉 하나 세운 채 무수한 시간을 기다리고 기다린단다.

크기가 25×20㎝, 15×20㎝ 남짓한 작품이 대다수다. 액자 안으로 머리와 눈을 깊이 들이밀어야 뭐든 보인다는 뜻이다. 대신 숨은 묘미는 따로 있다. “흑과 백 사이에 켜켜이 쌓인 입체감에 주목해 보라”고 공근혜 대표가 귀띔한다. 현실에선 절대 안 보이는 세상이 그제야 튀어나온다는 얘기다. 전시는 22일까지.

|

△원시자연에 빛 꽂아…‘사진 그리는’ 이정록

‘사진을 그린다.’ 이정록 작가의 작업을 한마디로 정리하면 이렇다. 광활한 풍경에 강렬한 시각적 요소를 심어내니까. 단순히 ‘그림 같은 사진’을 말하는 게 아니다. 자연 자체보다 더한 격한 에너지까지 뿜어낸다는 소리다. 어떻게? ‘빛’이다. 마치 신이 빚은 듯한 신비로운 빛을 씌워 현재의 공간을 태고의 우주로 되돌리는 일을 서슴지 않는다.

지난해 7∼9월 석 달간 아이슬란드에서 촬영해 얻은 연작 ‘아이슬란드’(2019)가 그 답이다. 그간 작가가 애써 찾아다닌 장소는 누구도 쉽게 접근하지 못한 ‘자신만의 성소’였다. 그런데 뜨거운 용암과 차가운 빙하가 “포효하듯 뒤엉킨” 아이슬란드가 ‘아, 바로 여기!’더란 얘기다. 검붉은 흙산, 무너져 내린 바위언덕, 이끼가 꿈틀대는 벌판, 무엇을 품었는지 알 수가 없는 물 등이 차례로 작가의 카메라에 소환됐다.

|

15년 전부터 시작한 연작 ‘신화적 풍경’이 첫 단추란다. 마른 나뭇가지 끝에서 움찔하는 생명의 에너지를 봤던 게 계기라는데. 다음 단계는 그 에너지를 어떻게 눈앞에 끌어내는가였던 거고. 수년간 실험과 시행착오는 끊임없이 이어졌고 그렇게 찾아낸 것이 ‘빛’이었단다.

자연광, 플래시의 순간광, 서치라이트를 총동원한 작업이다. 카메라렌즈를 오래 열어두고 어둠이 내릴 때부터 플래시를 계속 터뜨리며 순간광을 쌓는 과정이 기본. 아날로그 필름에 찰나의 섬광이 내는 흔적을 입히는 식이다. 그렇게 만든 빛을 나무에 매달아 연작 ‘생명의 나무’(2009)를 만들고, 공기 중에 흩뿌려 연작 ‘나비’(2016)도 만들었다.

초자연적인 영적 교감에도 중노동은 필수다. 어렵게 대상을 찾아 구도를 잡고 하루 4∼8시간 촬영은 보통. 한 컷을 얻는 데 40∼50분이 걸리고 한 점 완성에는 2주도 우습단다. 이래도 정말, 보이지 않으니 없다고 하겠는가. 전시는 8일까지.