|

[이데일리 황현규 기자] “최대한 조용히, 신경쓰이지 않게 지내야 합니다”

서울 동대문구의 S고시원. 고시원장 A씨는 ‘침묵과 정숙’을 강조했다. 고시원은 수십명이 살고 있다는 게 믿기지 않을 정도로 적막했다. 총 45개의 방 중 40개 방이 장기 투숙객들로 차 있었다.

지난 9일 서울 종로구 관수동 국일고시원에서 화재가 발생해 7명이 사망하고 11명이 부상을 입었다. 살아남은 생존자들은 다른 고시원으로 숙소를 옮겼다. 서울에서 구할 수 있는 가장 싼 숙박시설이 고시원이어서다. 사회적 약자들의 집합소 고시원에서 생활해 봤다.

|

혼자 지나가기도 좁은 ㄱ자형 복도를 지나 ‘42번’방에 도착했다. 방을 안내해 준 고시원장은 “원래 단기로는 임대 안 내준다”면서 “오죽했으면 고시원에 왔을까 싶어 특별히 방을 내준다”고 했다. 고시원의 방세는 하루 1만 5000원, 월세로 계약하면 30만원이다.

방에 들어서자 습한 공기와 곰팡이 냄새가 코를 찔렀다. 천장은 키가 170cm인 기자가 까치발을 들고 손을 뻗으면 닿을 정도다. 2평이 채 되지 않는 방에는 혼자 누우면 꽉 차는 침대와 두 손을 펼쳐 덮으면 가려질 크기의 TV 뿐이다.

고시원 방은 사방이 막혀 있었다. 복도 쪽으로 나 있는 창문이 유일한 환기구다. 1시간만에 답답함이 몰려왔다. ‘공기가 부족한 건 아닌가’하는 생각마저 들었다.

|

옆 방 43호의 문이 열리는 소리가 들렸다. 문을 열고 방을 나서자 43호 방주인과 얼굴이 마주쳤다. 70대로 보이는 노인은 눈길 한 번 주지 않고 공용 세탁실로 향했다. 키 160cm가 되지 않을 듯한 작은 키의 그는 세탁실로 가는 동안 마주친 이들 누구와도 인사조차 나누지 않았다.

저녁시간이 되자 각자 일을 마치고 집(고시원 거주자들에겐 이곳이 생활하는 집이다)으로 돌아온 이들로 붐볐다. 좁디좁은 복도는 오가는 사람들로 분주했지만 누구도 말 한마디 건네지 않았다. 이들은 각자 수건을 들고 공용 샤워실로 가거나, 컵라면을 들고 공용 주방으로 향했다. 이 고시원에는 샤워부스 2개짜리 공용 샤워실이 있다.

50대로 보이는 남성에게 다가가 “여기 사신지 오래 됐냐”고 묻자, 남성은 “그걸 왜 묻냐”며 방으로 들어갔다. 칸칸이 벽으로 나뉜 고시원은 사람들 사이에도 벽을 만들었다.

|

이 고시원은 오후 4시 이후면 자치(?)공간이 된다. 고시원을 관리하는 A씨는 오후 4시면 퇴근해 다음날 오전 출근한다. 관리인이 따로 없냐는 질문에 A씨는 “다들 서로 터치 안하고 살기 때문에 신경쓸 일이 없다”며 “어차피 다 큰 성인들 아니냐”고 했다.

이 곳에선 담배 피우는게 암암리에 허용된다. 대부분이 흡연자여서인지 화장실 내에는 담배 꽁초통이 따로 마련돼 있다.

A씨는 “화장실이나 현관 밖 계단 쪽에서는 담배를 피워도 된다”며 “누가 담배를 피우고 있다고 해서 괜한 소리를 했다가 싸움 일으키지 말라”고 경고했다. 늦은 밤 화장실은 담배연기가 자욱해 흡연실을 연상케 했다.

전열기구 사용도 가능하다. 이용수칙에는 전열기구 사용이 금지돼 있지만 보일러가 없어 난방이 되지 않는 곳에서 전기장판, 전기난로 없이 겨울을 버티는 건 불가능하다. 고시원측도 ‘불나지 않게 조심하라’며 눈감아 주는 분위기였다. 주방 쓰레기통에는 누군가 사용하다 합선을 일으켜 타버린 멀티탭이 버려져 있었다.

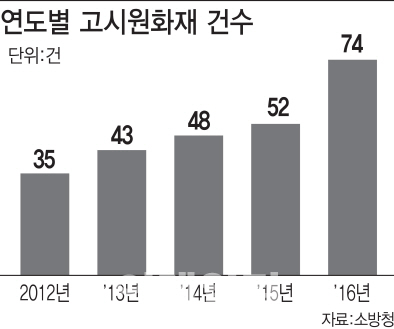

소방청이 발표한 ‘최근 5년간 다중이용업소 화재 현황’에 따르면 지난 2012년부터 2016년까지 발생한 다중이용업소 화재 3032건 가운데 252건(8.3%)이 고시원에서 발생했다.

밤 12시가 넘어 고시원을 나섰다. 불과 100미터도 떨어지지 않은 먹자골목에는 오가는 사람들로 시끌벅적했다. 고시원은 그들과 떨어진 ‘외딴 섬’ 같았다.

|

!['과대망상'이 부른 비극…어린 두 아들 목 졸라 살해한 母[그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021700001t.jpg)