갤러리현대 50주년 특별전 '현대 50'

800회 전시 400명 작가가 쓴 '50년 인연사'

무명에서 거장반열 올린 이중섭·박수근부터

백남준·천경자 등 40여작가 70여점 엄선해

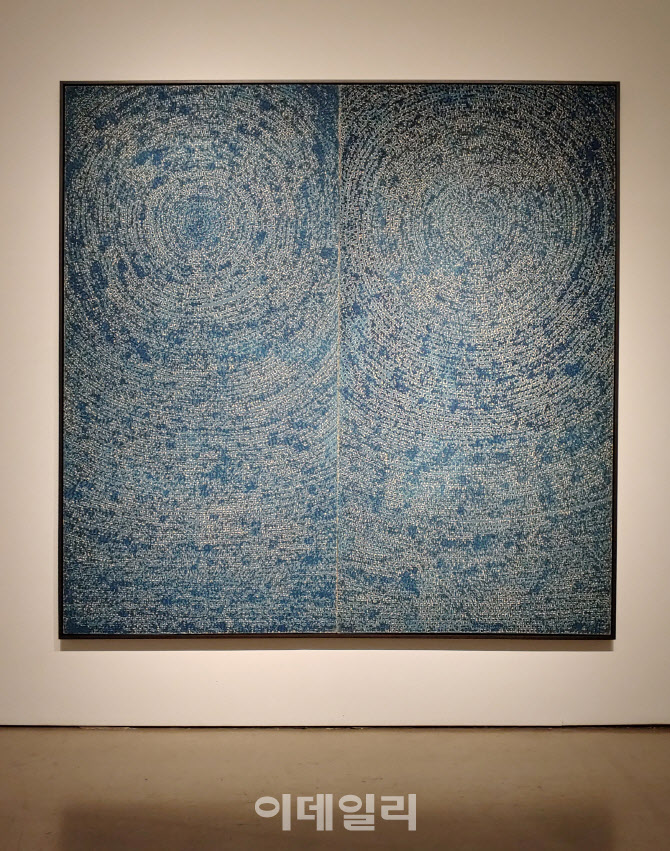

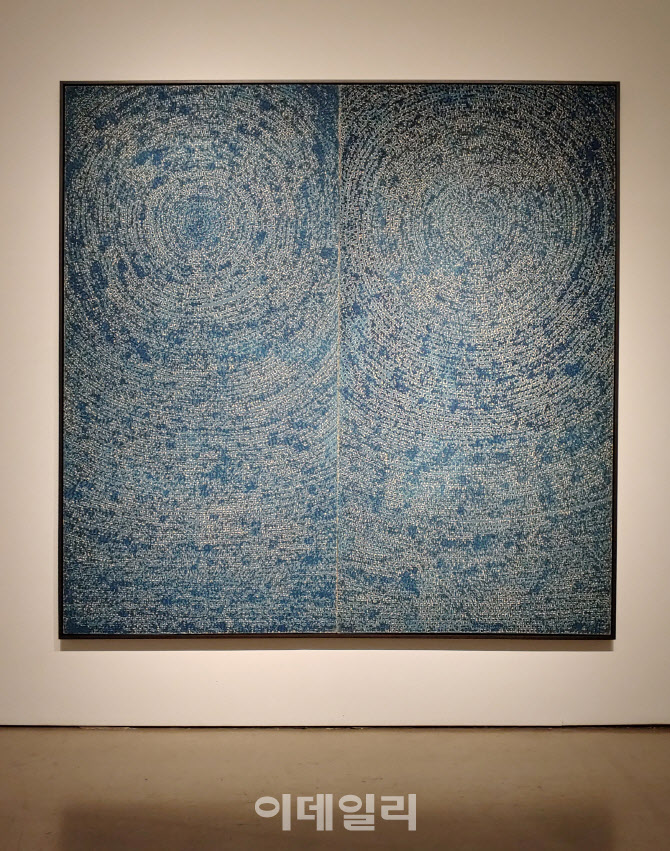

김환기는 '우주'쇼…132억 낙찰 후 첫 공개

| | 김환기의 ‘우주 05-Ⅳ-71 #200’(1971). 갤러리현대 50주년 특별전 ‘현대 50’을 위해 나섰다. 지난해 11월 크리스티 홍콩경매서 132억원에 팔리며, ‘한국 미술품 경매 최고가’라는 타이틀을 품었다. 김환기 작품 중 가장 큰 규모(254×254㎝)로 추상회화의 정수라 평가받는다. 한국 전시는 갤러리현대에서 8년만, 낙찰 이후 일반에게 첫 공개다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

[이데일리 오현주 문화전문기자] 서울 종로구 관훈동 7번지. 다들 ‘인사동 사거리’라 부르던 그곳에 2층짜리 대리석 벽돌건물이 있었다. 그 현관 머리 위로는 길게 차양막이 뻗었는데, 중간쯤 될까. 어느 날부터 삐죽이 세운 철봉에 간판이 걸렸다. ‘현대화랑’이라 했다. 그 간판이 걸리고 처음으로 많은 이들이 모였을 그 봄날. 1970년 4월 4일 ‘개관기념전’을 시작하던 날이다. 맑은 날이었는지 흐린 날이었는지, 그래서 차양막이 햇볕을 가렸을지 비를 막았을지 그날의 일은 가물하다. 다만 한 가지 사실은 분명히 남았다. 그곳의 그날부터 한국근현대미술사 50년이 달리 쓰이기 시작했다는 것. 서서히 하지만 단단하게. 그거다. 척박한 땅에 한 가닥씩 뿌리를 내리는 나무. 뽑아버리지 않는 이상 뽑히지 않겠다는 신호.

갤러리현대(옛 현대화랑. 1987년 이름을 바꿨다)가 50주년을 기념하는 특별전을 열었다. ‘현대 HYUNDAI 50’이란 전시명은 그날 첫 전시명과 닮은 듯, 요란하지 않다. 그렇다고 전시내용까지 순할 거라 여기면 섭섭하다. 1975년 인사동 사거리에서 삼청로(사간동)로 이전하며 5주년을 맞았고 1995년에 신관을 신축하며 25주년을 연 화랑의 연대기와 맞물려, 800여회의 전시, 400여명의 작가가 ‘기록’한 반세기의 역사를 꺼내놨으니.

| | 1979년 현대화랑서 연 ‘한국현대미술 4인의 방법’ 전의 주역인 이우환(왼쪽부터)·윤형근·김창열·박서보 작가가 전시장에 나란히 섰다. 갤러리현대의 역사이자 한국현대미술사의 한 장면이다(사진=갤러리현대). |

|

누구를 떠올려도 지나침이 없다. 변관식(1899∼1976), 도상봉(1902∼1977), 이응노(1904∼1989), 남관(1911∼1990), 김환기(1913∼1974), 박수근(1914∼1965), 이중섭(1916∼1956), 유영국(1916∼2002), 천경자(1924∼2015), 윤형근(1928∼2007), 백남준(1932∼2006), 김창열(91), 박서보(89), 이우환(84) 등등, 나열하기에도 벅찬 거장들이 한자리에 모였다. 공통점은 하나. 갤러리현대와의 인연, 그 의미를 놓지 못했다는 것일 터. 이미 세상을 떠난 많은 이들이 육신 대신 보낸, 자신보다 아꼈을 작품이 더욱 절절한 이유다.

50주년전은 그렇게 지난 반백년 동안 한 번 이상 갤러리현대에 걸고 세웠던 70여점을 선뵌다. 실수로 놓칠 수는 있으나 고의로 놓을 순 없는, 작가 40여명의 작품들이다.

| | 1975년 ‘현대화랑 개관 5주년 기념전’에 모인 작가들. 김기창·장욱진·유영국(왼쪽부터 세번째·네번째·여섯번째) 작가, 설립자인 박명자(여덟번째) 회장과 이대원·도상봉(아홉번째·열번째) 작가 등이 한자리에 모였다(사진=갤러리현대). |

|

△무명 이중섭·박수근, 거장 반열에 올려

이중섭과 갤러리현대의 첫 만남은 1972년이었다. 불운했던 삶만큼이나 고달팠을 작품을 전국에서 수소문해 개인전을 꾸렸다. 이 전시가 화가 이중섭은 물론 화랑 지명도까지 널리 알린 계기가 됐다면, 1999년 두 번째 회고전은 ‘빅히트 전시’로 기억된다. 9만여명이 찾아 당시까지 연 갤러리 전시 중 최다 관람객 수를 썼다니까. 이번 50주년전에선 이중섭의 상징이라 할 ‘황소’(1953∼1954)를 앞세워 ‘통영 앞바다’(1950s)가 그 시절을 추억한다.

| | 이중섭의 ‘황소’(1953∼1954). 종이에 유화물감으로 그렸다. 29×41.5㎝로 이중섭의 ‘소 그림’ 중 크기는 작지만 힘 있는 작품으로 꼽힌다. 이 그림이 걸렸던 1972년과 1999년 현대화랑 개인전을 통해 비로소 이중섭의 신화가 쓰이기 시작했다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

젊고 아름다웠던 천경자의 흔적도 곳곳에서 발견된다. 1973년에 시작해 다섯 차례의 개인전을 꾸릴 만큼 열정도 인기도 대단했던 거다. ‘뭘 좀 아는’ 축에 들려면 천경자 전시관람은 필수코스였다니까. 이번 전시에는 의미있는 두 점이 눈에 띈다. 아프리카 대륙을 횡단한 뒤 돌아와 그렸다는, 자신을 나체여인으로 등장시킨 ‘내 슬픈 전설의 49페이지’(1976), 화랑 개관일에 참석해 설립자 박명자(77) 회장에게 선물했다는 ‘하와이 가는 길’(1969)이다. 박 회장이 3000원에 팔 것을 제안했다가 거절당한 그 그림을 그날 깜짝선물로 내놨다는 거다.

| | 천경자의 ‘내 슬픈 전설의 49페이지’(1976). 1970년대 초반 아프리카 대륙을 횡단하고 돌아와 1년에 걸쳐 그려냈다는 작품이다. “코끼리 등에 엎드려 있는 나체 여인은 바로 나 자신”이라며 천경자 자신의 대표작으로 꼽았단다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

박수근이 ‘국민화가’란 타이틀을 얻은 것도 갤러리현대와 무관치 않다. 한국전쟁 후 주둔 미군을 위한 매점서 초상화를 그리며 생계를 잇던 그이를 알아본 이가 박 회장이었으니. 현대화랑이 개관하던 바로 그해 유화 10점, 미공개 스케치 100여점으로 유작소품전을 열며 인연을 맺고, 10년 뒤인 1985년 ‘20주기 회고전’으로 박수근시대를 함께 열었다. 이번 전시에는 ‘골목 안’(1950s), ‘두 여인’(1960s)이 찾아왔다.

| | 박수근의 ‘골목 안’(1950s). 80.3×53㎝로 박수근의 작품 중 비교적 큰 작품에 속한다. 갤러리현대는 현대화랑으로 개관하던 1970년 ‘박수근 유작소품전’을 여는 등, 천재 박수근이 무명화가에서 국민화가 반열에 오르는 데 결정적 역할을 했다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

어느 하나 그냥 스칠 작품은 없다. 다만 첫 줄에서 유독 조명을 받는 작품은 있으니, 김환기의 ‘우주 05-Ⅳ-71 #200’(1971)이다. ‘우주’가 일약 유명해진 건 ‘한국 미술품 경매 최고가’라는 타이틀 덕이 크다. 지난해 11월 크리스티 홍콩경매서 약 132억원(8800만홍콩달러)에 낙찰됐더랬다. 이전까지 85억원이던 작가 최고가를 단숨에 경신한 건 물론 100억원대를 넘긴 한국 최초의 작품이란 기록도 새로 쓰게 됐다. 말 그대로 ‘가장 비싼 그림’을, 언제 다시 보게 될지 짐작도 할 수 없던 그 그림을 전시장에 등장시켰으니.

| | 김환기의 ‘아침의 메아리’(1965·왼쪽)와 ‘우주 05-Ⅳ-71 #200’(1971). 갤러리현대는 1977년 미발표작 등 56점을 공개하는 첫 연결 이후 10여차례 전시로 김환기와 굵직한 인연의 고리를 만들어왔다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

그 바탕에도 ‘인연’이 있다. 경매 전까지 47년간 ‘우주’를 소장해온, 김환기 주치의였다는 김마태(92) 박사와 박 회장의 친분이다. 덕분에 작품은 2012년 이미 김환기 개인전을 위해 미국서 갤러리현대까지 먼 여행을 했던 터다. 물론 김환기와의 인연도 깊다. 1977년 한국에선 영 생소했던 추상회화 중 미발표작 등 56점을 공개하는 첫 연결 이후 1982년 회고전을 거쳐 ‘15주기 추모전’(1989), ‘25주기 추모전’(1999), ‘탄생 100주년 전’(2013) 등 굵직한 10여차례 고리를 만들어왔다.

이뿐인가. 소정 변관식이 말년 명작인 ‘단발령’을 내세워 생전 마지막 개인전을 연 것도(1974), 유럽서 활동하던 이응노가 ‘문자추상’을 한국에 처음 공개한 것도(1975), 김창열이 ‘물방울 회화’를 역시 한국에 처음 내보인 것도(1976), 백남준이 세상을 놀라게 한 굿 형식의 퍼포먼스 ‘늑대 걸음으로’를 펼친 것도(1990) 모두 이곳에서다.

| | 백남준의 ‘마르코 폴로’(1993). 1993년 베니스비엔날레 최고상인 황금사자상을 수상한 대형 비디오아트 작품이다. 갤러리현대는 1988년 ‘88서울올림픽 기념 백남준 판화전’을 열어 ‘로봇 가족’ 연작을 국내에 처음 소개했다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

△갤러리현대 역사는 곧 한국현대미술사

50년 전 현대화랑의 특별함이라면 경계를 허문 시도였다. 동양화와 서양화의 벽을 부수고, 숨죽이던 서양화가들의 창작열까지 끌어올린 계기를 만들었다. 미술품 하면 으레 고색창연한 동양화와 고미술품이 자동연상되던 시절이 아닌가. 그 이전까지 그림 한 점 제대로 걸어보지 못한 서양화 천재들에게 기회를 주고, 기어이 거장 반열에까지 끌어올린 역할이 절대 단순치 않은 거다.

| | 2014년 갤러리현대서 연 ‘정상화’ 전을 축하하기 위해 다시 모인 박서보(왼쪽부터)·김창열·정상화 작가와 박명자 갤러리현대 회장. 이들 모두는 동료를 넘어 차라리 ‘예술적 동지’라 하는 게 맞을 거다(사진=갤러리현대). |

|

먹고사는 일은 번번이 예술의 길을 가로막았을 거다. 배가 고파야 예술이 된다? 배를 곯아보지 않은 사람이나 할 수 있는 참 무책임한 소리가 아닌가. 어찌 보면 갤러리현대의 지난 50년은 그 절박한 행간을 읽어온 시간일 거다. “작가가 없다면 갤러리도 없다”는 박 회장의 철학을 아들인 도형태(51) 대표가 잇고 있다. 신화는 이렇게 만들어질 테다. 한땀 한땀 흔적을 심는 건 이탈리아 장인만 하는 일이 아니다.

3개월 대장정을 예고한 전시는 우선 온라인에서 시작했다. 오프라인 전시장은 5월 12일부터 연다. 굳이 구분하자면 31일까지는 지난 50년을 짚는 ‘과거’를, 이후 6월 12일부터는 다시 50년을 가늠할 ‘미래’를 그린다.

![여수산단은 좀비 상태...못살리면 한국 산업 무너진다[only 이데일리]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26031201409t.jpg)