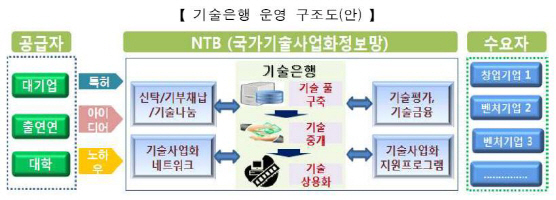

그러나 13개 정부부처는 지난해 발표한 ‘기술이전 및 사업화 촉진계획’에서 대기업와 출연연, 대학 등의 연구성과와 기술을 창업 및 벤처기업에 연결시켜주는 범정부 차원의 ‘기술은행’(NTB)을 구축키로 했다. 지난해 12월 개설된 NTB는 현재 약 8만건의 공공 및 민간 기술을 보유하고 있다. 미래부 관계자는 “기업공감 원스톱서비스는 NTB와 연계돼 있지 않다”고 했다.

정부의 기술거래 플랫폼은 산업통상자원부가 운영하는 NTB 외에 ‘미래기술마당’(미래부)과 ‘특허기술장터’(특허청), ‘농업기술장터’(농림축산식품부), ‘보건산업기술이전센터’(보건복지부) 등 부처별로 나뉘어있다.

정부가 지난달 발표한 ‘연구개발(R&D) 혁신방안’의 핵심은 과학기술의 사업화이다. 특히 공공 R&D가 필요한 전국 60만개 중소기업을 위해 연구기관들이 전진기지가 되라고 했다.

그럼에도 지원정책은 여전히 공급자 위주라는 지적이 나온다. 공공 R&D 방향성을 두고 정부와 연구현장의 시각 차이도 감지된다.

|

|

국가지식재산위원회에 따르면, 국내기업의 기술획득 경로는 ‘자체개발’이 80%를 차지한다. 이어 공동개발(33.5%)과 위탁개발(13.7%), 라이선스·구입(2.8%) 등의 순서다. 외부기술 확보비율이 많이 낮은 편이다.

중소기업들은 공공기술을 이전받아도 최종 상품화까지 매우 힘들다는 것을 경험해서라고 했다. 컴퓨터 제조업체인 에이텍(045660)의 이일라 연구소장은 “대기업과 중견기업은 요소기술이 도움이 되겠지만 작은 기업들이 연구실 기술을 받아서 실제 개발(상품화)까지 이르긴 매우 어렵다”고 했다.

때문에 자체 R&D 역량이 부족한 중소기업도 문제를 내부에서만 해결하려한다는 것이다. 현장에서 정부에 “자금지원이나 세제혜택을 많이 해달라”고 요구하는 배경이다.

근본적 이유는 고질적인 인력 및 자금의 부족이다. 우수 인력이 초기 기술개발에서 최종 상용화 때까지 줄곧 필요하지만 확보가 쉽지 않다.

분리막 제조사인 크레셈의 오상민 대표는 최양희 미래부 장관과의 간담회에서 “창업기업이다 보니 미래가 보장이 안 돼 (인력이) 잘 안 온다”며 “기술을 개발한 연구원이 오면 창업시너지가 많이 날텐데 이게 어렵다”고 털어놨다.

현재 연구원이 중소기업에 나가면 별도 파견수당 지급과 복귀 후 인사우대 등 인센티브가 있다. 그럼에도 연구원들은 소속기관을 잘 떠나려하지 않아 파견이 활성화되지는 않는 분위기이다.

기술이전과 함께 인력지원까지 되도록 보다 파격적인 유인책이 필요하다는 주문이 나온다 .

|

정부는 연구기관들에 독일의 ‘프라운호퍼 재단’ 모델을 제시하며 기술사업화를 적극 주문했지만 당장 체질변화가 가능할 지는 의문이다.

연구기관에선 통상 수천만원에서 수억원대의 중소형 기술지원 사업을 ‘생계형 과제’라고 부르기도 한다. 중기 R&D 지원에 대한 인식전환이 선행되야 한다는 지적이 나온다.

반면 연구현장에선 국가 R&D 목적으로 사업화만이 아니라 고급지식 생산과 인력양성 등을 강조하는 목소리도 적지 않다. 정정훈 한국기계연구원 책임연구원(전 출연연연구발전협의회 회장)은 최근 한 토론회에서 “대학은 더 이상 학문의 현장이 아니라 취업사관학교이다”며 “국가 R&D가 사업화 모델로 가서 신산업 창출을 위한 자원이 되야 한다고 생각하지 않는다”고 말했다.

한정된 국가재원을 시대변화에 맞춰 어떤 분야에 투입할 지 정부와 연구자들의 의견수렴이 필요해 보인다.

아울러 중소기업은 다양한 숫자만큼 각각 상황이 천차만별이어서 뭉뚱그려 지원하려 하기 보다 전략적으로 접근해야 한다는 시각도 있다.

한기인 한국산업기술진흥협회 상임이사는 “정부 건의사항에서도 소기업과 중기업, 중견기업마다 입장이 모두 다르다”며 “정부가 ‘전반적 지원’인지 ‘선택과 집중’인지 중소기업 지원 패러다임을 고민할 필요가 있다”고 말했다.

|

![[단독]정대세 "20억 빚, 한달에 500만원씩 열심히 갚고 있어"(인터뷰)](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24111500059t.jpg)