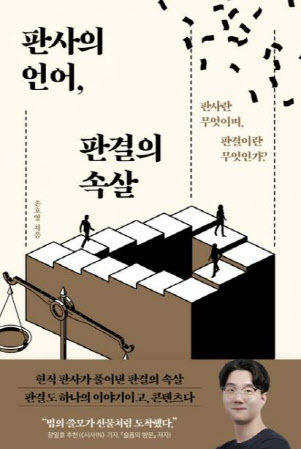

판사의 언어, 판결의 속살

손호영|240쪽|동아시아

[이데일리 이윤정 기자] 한 대부업체가 노인에게 소액의 돈을 빌려주었다. 노인은 사정이 궁색해 돈을 갚지 못했다. 그런데 10년도 더 지나 대부업체가 새삼스럽게 노인에게 돈을 내놓으라는 소송을 제기했다. 원금의 몇배에 달하는 금액이었지만, 사실 대부업체의 채권은 10년이 넘어 이미 ‘소멸시효’가 완성됐다. 다만 당사자인 노인이 직접 ‘소멸시효’를 주장해야만 판사가 사정을 고려할 수 있다. 이때 가만히 있는 노인에게 답답함을 느낀다면 판사는 “어르신, 기록을 꼼꼼히 읽어보시면 무언가 하실 말씀이 있을 겁니다”라고 에둘러 말할지도 모른다.

책은 한계·진술·감정 등 28가지 키워드로 판결의 언어와 속살을 풀어냈다. 2014년부터 10년간 판사로 재직해 온 저자가 ‘인간 판사’의 체취를 전한다. 땅콩 회항, 모다모다 샴푸 사건, 베트남인 부인 살해 등 세간의 이목을 끈 판결에 담긴 판사의 고민과 성찰을 보여준다. 판사가 판결문을 쓸 때 무엇을 신경 쓰는지, 판결할 때 무엇에 기대는지, 판사와 판결의 의외의 면모는 무엇인지 소개했다.

일반적으로 법정은 엄숙하고, 재판은 딱딱하며, 판결은 어렵다는 통념이 팽배해 있다. 책에는 이런 통념을 깨는 에피소드가 가득하다. 판사와 거리가 멀어 보이는 재치와 유머가 청중의 웃음을 유발하기도 하고, 수려한 문체와 비유로 판결의 사유를 밝히기도 한단다. 여기 한 에피소드를 보자. 미국에서 한 변호사가 데이비드 수터 대법관에게 스칼리아 대법관이라고 잘못 호칭했다. 변호사가 사과하자 수터 대법관이 말했다. “감사합니다만, 사과는 스칼리아 대법관에게 하시면 됩니다.”

저자는 “판결은 하나의 이야기이자 콘텐츠”라고 말한다. 당사자뿐 아니라 우리 모두가 편하게 읽고 이야기할 수 있어야 판결은 비로소 생명력을 얻게 된다는 것이다.