|

|

[손태호 미술평론가] 지난해에 이어 여전히 언론의 정치면을 뜨겁게 달구는 뉴스는 법무부와 검찰의 공방입니다. 행정부에 소속된 같은 계열 상하 조직임에도 불구하고 서로 비난하는 것도 모자라 고소·고발까지 하는 모습은 참 어이가 없습니다. 두 조직 간의 충돌이 복잡해 보이지만 본질은 권력다툼입니다. 그 권력다툼 한가운데는 고위공직자범죄수사처, 일명 ‘공수처’라는 조직이 있습니다. 법무부는 공수처를 통해 무소불위의 권력을 가지고 있던 검사의 권한을 축소하고자 하고 검찰은 자신의 권한 약화를 우려해 반발하고 있습니다. 힘겨운 하루를 살고 있는 서민이나 생존의 벼랑 끝까지 몰려 있는 자영업자가 볼 땐 정말 한심스러운 광경입니다. 국민 입장에서는 어떤 결론이 나든 살림 형편이 크게 달라질 게 없기 때문입니다.

이런 상황을 보면서 생각나는 조선시대의 관청이 하나 있습니다. 바로 사법기관인 ‘의금부’(義禁府)입니다. 의금부는 고려시대 말 원나라가 고려의 내정간섭을 위해 설치했던 감찰기관인 순마소(巡馬所)에서 시작했습니다. 그 후 치안유지와 친위군으로 역할이 바뀌었다가 조선 건국 후 태종 때 의금부로 명칭이 바뀐 뒤 조선 말 갑오경장 때까지 존재했던, 국왕직속 사법전담기관이었습니다. 의금부는 왕명을 직접 받아 죄인 체포부터 심문, 형벌 집행까지 수행했던 조선 최고의 권력기관이었습니다. 그런 의금부를 ‘조선의 화성’ 겸재 정선(1676∼1759)이 붓을 들어 그린 그림이 있습니다. ‘의금부’(1729)입니다.

의금부에 버드나무 우거진 배경은…

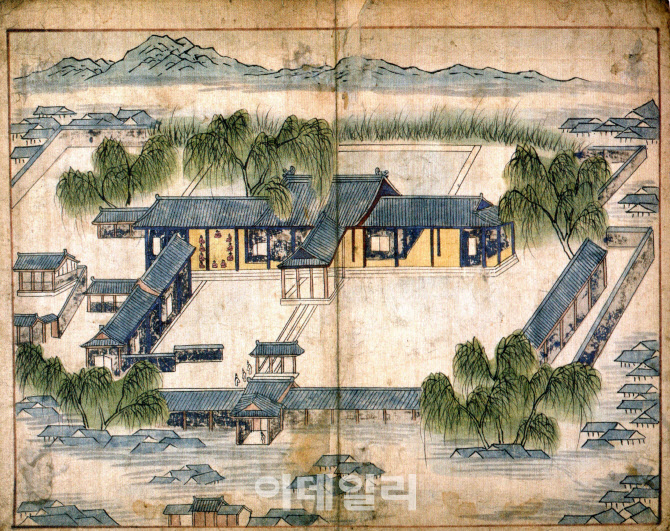

화면 자욱한 안갯속에 의금부 건물이 있고 그 주변으로 민가들이 보입니다. 오른쪽 위로는 멀리 산이 있고 그 중간에는 안개가 내려앉은 듯 묘사를 생략했습니다. 건물은 네모난 구역에 담장을 세웠는데 오른쪽이 대문이고 그곳으로 들어와 마당을 지나면 중앙에 ‘ㄴ’자형의 배치가 보입니다. 그중 세로로 긴 건물이 중심인데, 위쪽부터 판서가 있는 동아방, 대청, 낭청방이 이어져 있습니다. 대청 중앙에서 대문 방향으로 툭 튀어나온 곳은 ‘호두각’(虎頭閣)이라 불리던, 다른 관청에서는 볼 수 없는 특별한 장소입니다. 바로 죄인을 심문하고 공초를 받던 곳으로 의금부의 상징적인 공간입니다. 중심 건물과 붙어 있는 아래쪽 가로 건물은 경범죄인을 가두는 서간이고 위 담장 쪽 건물은 중죄인을 다뤘던 동간입니다. 그림 하단에 별도 담장으로 구획한 건물은 ‘부군당’(附君堂)이란 곳입니다. 여기선 관아의 수호신을 모셔놓고 복을 빌었는데 조선시대에는 관아별로 이런 부군당이 있었습니다. 중심건물 뒤로는 방형 연못이 있고 곳곳에 큰 버드나무 여러 그루를 심어놨습니다. 매를 때릴 때 사용하는 곤장은 보통 버드나무로 만드는데 의금부에 버드나무가 심겨져 있으니 연관이 있는지도 모르겠습니다.

|

조선전기 문신 유성원(1428∼1466)의 ‘의금부제명기’(義禁府題名記)에 따르면 의금부는 특수조직으로, 반역사건이나 처결이 어려운 사건만을 담당했다고 합니다. 형조가 일반인 범죄를 다뤘고, 포도청이 도둑·강도·야간순찰 등을 맡은 데 비해 의금부는 양반·관리 등 사회지도층에 대한 비리나 대역죄, 강상죄 같은 사회질서를 위협하는 중죄를 다뤘습니다. 주로 왕의 명령을 받아 왕권을 위협하는 반대세력을 제거하는 왕실친위대 역할을 수행해 ‘왕부’(王府)란 별칭으로 불리기도 했습니다. 그 외에도 미제사건이나 중대사건의 최종판결도 맡았습니다. 오늘날 행정조직으로 보면 공수처와 대검찰청, 국가정보원의 일부 역할을 합치고 거기에 대법원의 역할까지 겸했으니 얼마나 막강한 권력을 가졌겠습니까.

인원은 판의금부사를 비롯한 당상관 3명과 낭청·서리·나장으로 구성됐는데 그중 의금부도사인 10명의 낭청이 실제 실무를 책임지는 중요한 직책입니다. 의금부도사는 ‘금오랑’(金吾郞)이라 부르기도 했는데 신입 낭청이 들어오면 ‘신참을 면하게 하는 의식’인 면신례를 꼭 시행했습니다. 이는 신입 도사가 선배들을 대접하는 일종의 신고식으로 이때 반드시 준비해야 하는 게 있는데, 모임을 기념하는 화첩인 ‘금오계첩’(金吾契帖)을 만들어 선배 낭청 모두에게 선물해야 했던 것입니다. 지금도 공무원이 되면 선배들에게 떡을 돌리는 관행이 있어 떡 때문에 조직생활에 문제가 생긴다는 이야기도 합니다만, 면신례의 전통이 지금껏 이어지는 것이라 생각합니다. 한 가지 후대에게 다행인 건 이런 관행 덕분에 금오계첩이 꽤 많이 만들어져 당시 의금부에 대한 많은 정보를 전해주고 있다는 겁니다.

정선이 그린 ‘의금부’ 역시 금오계첩입니다. 그림 오른쪽 위에 ‘의금부’란 제목과 서명을 적어뒀습니다. 아마 이 작품과 같은 그림 10장을 그려 낭청에게 나눠줬을 것입니다. 그렇다면 선비화가인 정선이 왜 굳이 금오계첩을 그렸을까요. 그 이유는 한때 의금부도사로 발령받았기 때문입니다. 이 그림의 별지에 올린 참석자 명단에도 정선의 이름이 적혀 있습니다. 정선은 41세에 처음으로 관료가 됐지만 과거시험이 아닌 추천이었습니다. 이를 음직(蔭職)이라 합니다. 그래서 별지 이름 아래에 다른 사람들은 ‘무과’ ‘사마’ 등 과거시험에 대한 기록이 있지만 정선의 이름 아래는 ‘병진’이라고 태어난 해만 적어 뒀습니다.

◇기록화도 산수화처럼…‘계회도’의 격을 높여

정선은 관직에 오른 후 관상감 교수, 조지서, 사헌부, 하양현감, 한성부 주부를 지냈습니다. 그리고 1729년 종6품 의금부도사가 됐습니다. 정선의 의금부도사 임명은 새로 즉위한 영조가 자신의 그림 스승인 정선을 예우한 조치였을 겁니다. 그렇게 새롭게 의금부도사가 됐으니 면신례를 위한 금오계첩을 제작해야 하는데 아무리 기록화라 할지라도 아마추어처럼 그릴 순 없지 않았겠습니까. 의금부의 위치는 지금 서울 종로1가 SC제일은행 본점자리였습니다. 대부분 금오계첩은 현재 영풍문고와 종각, 다시 말해 남쪽에서 바라본 모습이거나 건물 설계도처럼 위에서 내려다본 시점으로 그려졌습니다. 그러나 정선은 서쪽, 광화문 사거리 공중에서 동쪽으로 바라본 모습으로 그렸습니다. 방향을 생각하면 저 멀리 보이는 산은 아차산일 것입니다. 비록 단순 기록화지만 자신의 장기를 살려 색다르고 운치 있게 그려 계회도의 격을 높였습니다. 다만 사람들과 어울리기를 좋아하고 흥이 나면 붓부터 들었던 예술가가 죄인을 심문하고 추국하는 일을 했다니 상상이 되질 않습니다. 적성에 맞지 않아서인지 정선은 얼마 못 가 의금부도사 직을 그만두게 됩니다.

다른 이가 그린 ‘금오첩’(1739)도 한 번 들여다볼까요. 정선의 ‘의금부’ 이후 10년 뒤에 그려진, 작자 미상의 ‘금오첩’입니다. 방향으로 보아 지금의 종각 공중에서 바라본 모습입니다. 청사와 주변의 실경을 충실히 묘사했는데 아마 정선의 진경산수화가 크게 유행하던 시기였기 때문일 겁니다. 건물의 형태와 배치도 정선의 그림과 거의 동일합니다. 청사는 반측면으로 바라보는 정면사선투시를 사용해 입체감과 공간감을 높였고, 낭청의 의금부도사들은 상공에서 바라본 모습으로 그려 현장감도 놓치지 않으려 노력했습니다. 기록화 범주치고는 꽤 감상할 맛이 나는 그림입니다.

|

의금부는 조선의 떠들썩한 사화와 옥사에 대부분 관련돼 있습니다. 단종복위운동으로 처형된 사육신, 이후의 다산 정약용, 추사 김정희도 바로 이곳 의금부에 끌려와 저 호두각 앞에서 심문을 받았을 것입니다. 조선의 많은 시국 사건들은 임금과 신하, 신하와 신하 사이의 권력다툼이며 반대세력을 제거하는 방식입니다. 그러나 의금부를 이용해 정적을 제거한 당파도 결국 의금부 오랏줄을 피하지 못했습니다. 유성원이 ‘의금부제명기’를 지을 때만 해도 자신이 나중에 의금부에 의해 추살돼 사육신의 한 명으로 이름을 올릴지 몰랐을 것입니다. 권력투쟁이란 그런 것입니다. 상대를 옥죄는 도구에 결국 자신도 자유롭지 못합니다. 대한민국에서 지금 벌어지고 있는 모습이 우려스러운 이유입니다. 아무쪼록 차분하고 평화롭게 사법개혁을 마무리하길 기대해 봅니다.

※ 금오계첩

흔히 ‘금오계첩’을 말할 땐 둘 중 하나다. 일반명사인 ‘금오계첩’과 고유명사인 ‘금오계첩’. 일반적으로는 ‘조선후기 의금부에서 근무하던 관원들의 모임을 그림과 글로 기록해 둔 책자’를 통칭해 금오계첩이라고 했다. ‘금오첩’으로 줄여 부르기도 했다. 1714년에 제작한 금오계첩, 1817년(순조 17년)에 제작한 금오계첩 등 시대와 시기별로 폭넓게 제작됐다. 고유한 것으론 겸재 정선이 그린 시화첩이 있다. 1742년 의금부 관헌들의 계회 장면과 참석자들의 시문을 모아 엮은 책자의 제목이 ‘금오계첩’이다. 당시 의금부도사였던 심사주는 서문에 “새로 의금부에 입사한 이시중을 환영하고 서로 친목을 도모하기 위해 음력 3월 17일 인왕산 계곡의 필운대에 모여 술과 시를 즐겼다”고, 또 “이를 기념하기 위해 당대 제일의 화가인 정선에게 부탁해 그림으로 그리고, 당대 제일의 서가 이의병에게 부탁해 참석 계원들이 읊은 시를 글씨로 쓰게 했다”고 썼다. 정선이 금오계첩으로 ‘의금부’를 그린 뒤 13년 후에 제작한 것이다. 66세의 정선이 그린 계회 장면은 이전의 기록화적인 특성과는 달리 감상화적인 성향이 짙다. 남산과 성안의 전경을 조망해 특유의 실경산수화를 들여다보는 듯하다.

△손태호 미술평론가는…

30대 중반 도망치고 싶던 때가 있었다. 세상살이가 버겁고 고달파서. 막막하던 그 시절, 늘 그렇듯 삶의 퍼즐은 우연을 가장한 필연으로 풀렸다. 그즈음 눈에 띈 옛 그림이 우연이었고 그 흔적을 좇아 미술관·고서화점 등을 누비고 다닌 게 필연이었다. 추사 김정희의 ‘세한도’에 찍힌 인장 ‘장무상망’(長毋相忘·오래도록 서로 잊지 말자)을 보고 어째서 ‘그림이 삶, 삶이 그림’이라 하는지 깨달았다. 대학에서 물리학을 전공한 과학도의 길은 그날로 접혔다. 동국대 대학원 미술학과로 진학해 석·박사학위를 받은 뒤 한국미술 전문가가 됐다. 조선회화·불교미술에 기둥을 세우고 그 안에 스민 상징 같은 ‘옛 그림’은 거울로 곁에 뒀다. 지금은 한국문화예술조형연구소 학술이사로 있으면서 이론·현장을 연결한 연구, 인물·지리·역사를 융합한 글과 강연에 매진하고 있다. 저서로 ‘조선불상의 탄생’(한국학술정보·2020), ‘다시 활시위를 당기다’(아트북스·2017), ‘나를 세우는 옛 그림’(아트북스·2012) 등이 있다.

![이 스웨이드 세트 어디 거?...'173㎝ 모델핏' 미야오 가원 공항룩[누구템]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2026/03/PS26031400180t.jpg)