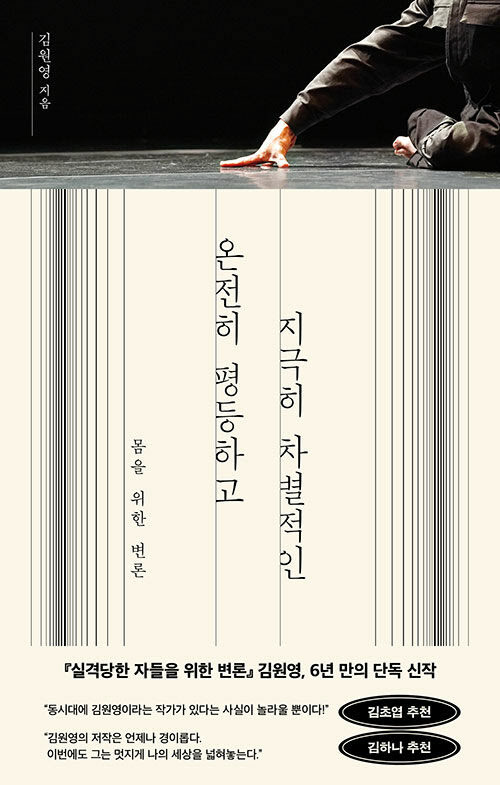

저자는 장애인 차별을 비판하고 정치 주체로서 이들의 평등을 주장해왔다. 그러나 자신의 몸에 대해서는 오랫동안 긍정할 수 없었다며 “효율적이고 빠르고 균형 잡힌 몸은 아름다웠다”고 고백한다. 10여 년전 우연한 계기로 무대에 올라 몸을 움직였다. 그때 저자는 “가장 생생한 내가 되는 경험”과 “나로서 존재한다”는 감각에 대해 눈떴고, 무용을 배우기로 마음을 먹었다.

저자는 개인적인 경험과 춤의 역사를 함께 살펴보며 무대에서 잊힌 타자들의 존재를 복원한다. 그 과정에서 자신이 천착해온 차별과 평등의 관계를 탐구한다. 무용사(史)에 ‘이례적인’ 신체가 등장한 사건을 조망하고, 최승희, 니진스키 등의 무용가를 동서양 무용계의 ‘타자’로 호출한다. 독자적인 흐름을 창조해가는 20세기 후반 국내외 장애인 극단과 무용팀의 목소리도 다룬다.

저자는 ‘장애가 있는 몸’도 ‘비장애인의 몸’도 모두 ‘힘’을 지녔다는 점에서 평등한 존재라고 강조한다. 이때 ‘힘’은 능력과 동의어가 아니다. 힘은 능력을 갖추는 바탕이기도 하지만, 각자의 한계에 머무르지 않으며 능력에 관한 세상의 기준을 바꾸는 동인(動因)이 되기도 한다. 상대의 힘을 존중하고 신뢰할 때 우리는 온전한 평등에 이를 수 있다. 저자는 “장애가 있는 무용수의 존재는 그 몸에 기대된 규범을 뛰어넘는다는 점에서 그 자체로 정치적이고, 타인의 존재를 전제한다는 점에서 공동체적이다”라고 강조한다.

|

![강간과 같아...초등생에 '사랑한다' 성관계 여교사의 최후 [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111400002t.jpg)