|

◇미약한 가격 신호에…작동하지 않은 ‘경고등’

많은 전문가는 전·현 정부의 안일한 대처, 특히 가격 신호를 제때 주지 않은 걸 문제점으로 지적하고 있다. 전체 에너지의 93%를 수입하는 에너지 위기 취약 국가임에도 재작년 말부터 시작된 국제 에너지 가격 급등을 요금에 제때 반영하지 않은 결과, 그 충격이 올겨울에 한번에 몰렸다는 것이다.

실제 정부가 통제하는 한국의 에너지 요금은 에너지 충격이 들이닥친 유럽은 물론 천연가스 대국인 미국보다도 낮다. 한국도 재작년까지 메가줄(MJ)당 14.22원이던 주택용 가스 도매요금을 지난 한해 19.69원으로 38.5% 올렸으나 같은 기간 요금을 세 배 이상(10.4→33.1원) 올린 미국의 60% 수준이다. 같은 기간 영국은 16.3원에서 최대 68.2원, 독일은 23.4원에서 최대 91.8원까지 올렸다. 유럽과 비교해 원래부터 요금이 낮았는데 에너지 위기에 따른 인상률도 턱없이 낮았던 셈이다. 다른 나라에선 모든 국민이 내복에 옷을 껴입고 생활하는 동안 한국에선 많은 집이 경고음을 듣지 못한 채 실내에서 반팔, 반바지를 입고 보일러를 켠 이유다.

유승훈 서울과기대 교수는 “요금 폭탄이라고 하지만 많은 사람이 유럽과 비교해 비정상적으로 생활한 것도 사실”이라며 “취약계층에 대한 지원은 겨울을 날 수 있을 정도로 더 충분히 지원해야 하지만 겨울에 반팔·반바지를 입고 생활하는 사람에게까지 지원할 순 없다”고 지적했다.

|

이번 에너지 대란을 계기로 국민 모두가 자성해야 한다는 목소리도 나온다. 홍혜란 에너지시민연대 사무총장은 “현 에너지 위기는 국민 모두가 관심을 갖고 행동 변화에 나서지 않으면 해결할 수 없다”며 “정부가 좀 더 명확히 시그널을 주고 동참을 이끌어야 했지만, 국민도 스스로 (절약을) 습관화하지 않는다면 앞으로의 냉·난방비 문제에서 자유로울 수 없을 것”이라고 말했다.

◇말뿐인 캠페인…정부 에너지 소비효율 정책도 역행

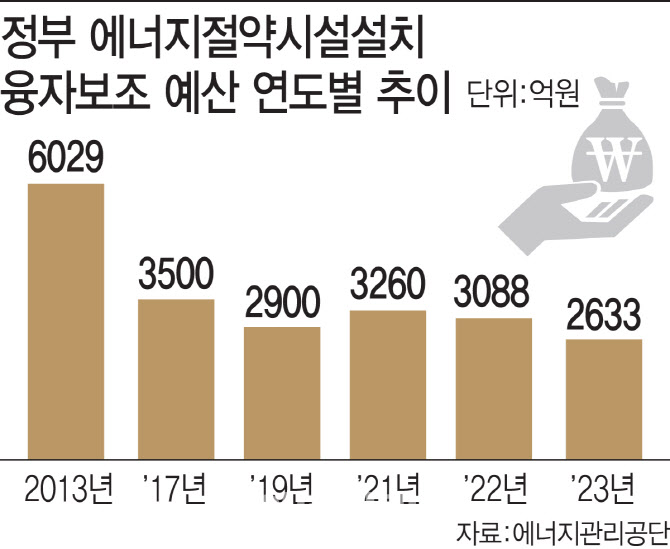

정부도 말로는 에너지 절약 캠페인을 벌이고 있지만 정작 에너지 소비효율 지원 예산은 줄이며 역행하고 있다.

8일 산업통상자원부에 따르면 에너지 소비효율 관련 융자 예산은 지난해 4041억원에서 올해 3827억원으로 5.3% 줄었다. 10년 전인 2023년 7373억원과 비교하면 절반(-48.1%) 가량 줄었다. 특히 최대 사업인 에너지 절약시설 설치 융자지원 예산은 2013년 6029억원에서 지난해 3088억원, 올해 다시 2633억원으로 더 줄었다. 그 사이 지원 대상에서 대기업이 빠지고, 또 상업용 바이오폐기물 신재생에너지 설비 설치 등이 빠지면서 지원액이 대폭 줄어든 것이다. 에너지 절약 홍보 예산도 2013년 21억에서 지난해 12억원으로 절반 가까이 줄었다.

|

예산이 들지 않는 정책도 아직 뚜렷한 성과를 내지 못하고 있다. 30대 에너지 다소비기업과 에너지 효율혁신 파트너십을 맺는 성과도 있었으나 이뿐이다. 한국전력이나 한국가스공사, 한국지역난방공사 등 에너지 공급 기업에 고객 효율향상 지원 의무를 부여하는 에너지공급자 효율향상 제도(EERS) 도입은 계획 발표 8개월이 지났으나 아직 시작도 못 했다. 한전·가스공사 등의 재무위기 여파다. 한전 등이 자체적으로 뿌리기업을 중심으로 에너지 효율화 지원 사업을 확대하고 있지만 제도적 뒷받침 없인 한계가 있다는 게 전문가의 지적이다.

주영남 한국에너지재단 사무총장은 “에너지 취약계층의 비용 부담을 줄이는 가장 효과적인 방법 역시 노후 가구를 단열하는 등 방식으로 (냉·난방) 효율을 개선하는 것”이라며 “법제화 등을 통해 관련 지원사업을 좀 더 고정·안정적으로 추진해야 한다”고 제언했다.

|