아트사이드갤러리 조각가 송진화 ''지금 여기'' 전

''코 없는 짧은 머리'' 나무조각 여인에

기쁨·슬픔·고독…애틋한 인생사 심어

소나무·참죽나무 등…사연있는 폐목

흠·결·옹이·나무성질까지 살려낸 25점

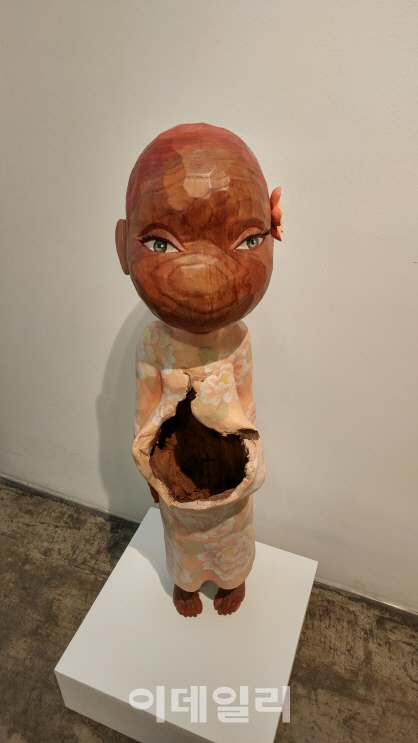

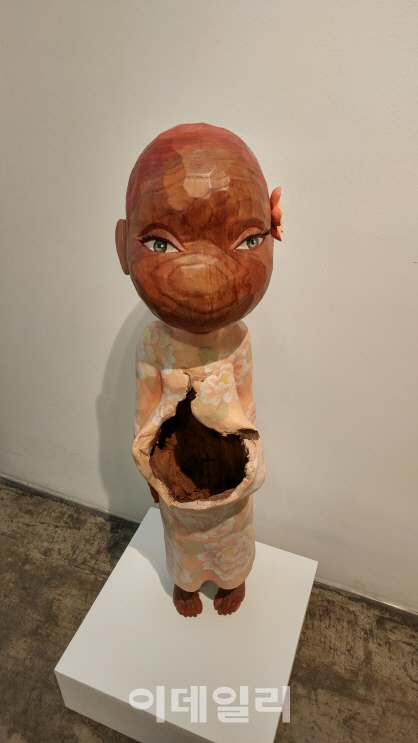

| | 송진화의 ‘지금 여기’(2018 소나무) 앞면과 뒷면. 서울 종로구 통의동 아트사이드갤러리에서 3년 만에 연 개인전 ‘지금 여기’에 세웠다. 왼쪽 사이드로 ‘아무것도 하고 싶지 않아’(2017 소나무)가, 오른쪽 사이드로 ‘수고하고 짐 진 자’(2018 참죽·오동나무)가 보인다. 마치 한몸이었던 듯 서로에게 애틋한 눈길을 보낸다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

[이데일리 오현주 문화전문기자] 낯설지 않다. 늘 그 자리에 있었다. 반달눈을 곱게 흘기며 쑥스러운 웃음을 흘리는 여인도(‘왜 사냐고 물으신다면’ 2017), 쇠속눈썹 박은 눈을 부릅뜨곤 주먹을 움켜쥔 채 한번 붙어보자는 여인도(‘덤벼!’ 2017), 가슴에 큰 구멍을 내고도 치아를 24개쯤 드러낸 채 함박웃음을 짓는 여인까지(‘그럼에도 불구하고’ 2018). 굳이 끌어내려 하지 않았을 뿐, 항상 곁에 있던 외형이고 감정이다.

그런데 이토록 애틋한 건 왜인가. 발그레한 손과 발이 시선을 붙들어서일 거다. 호리한 몸을 지탱하는 건 할 말 잔뜩 쥔 손이고, 길쭉한 키를 곧추세운 건 부푼 듯 튀어오른 발등 때문이란 걸 알아서다. 오므리고 펴고 뻗고 힘주고. 세상을 향한 온갖 항변을 두 손과 두 발이 다하고 있지 않나.

조각가 송진화(55)가 분신을 내놨다. 파르르 바투 깎아 붉은기 휘감은 머리모양의 나무여인 25점을 서울 종로구 통의동 아트사이드갤러리에 세우고 앉히고 눕혔다. ‘지금 여기’란 타이틀 아래 제각각 이야기를 품은 여인들 사이, 대모 격인 송 작가가 섰다. 닮았다. 여인들도 작가도 서로 지독하게 닮았다.

| | 송진화의 ‘밑창 없는 공허’(왼쪽부터) ‘그럼에도 불구하고’ ‘오 예스!’(2018 소나무). 사연도 공유하고 세상도 공유하고 그렇게 함께 살아왔던 이들. 작가의 칼끝이 빚어낸 인생이다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

△‘사연 있는 나무’로 빚어낸 여인들의 사연

기쁘고 슬프고 즐겁고 우울하고 지치고 외롭고. 그러다 생각이 많아지고 또 생각이 사라지고. 송 작가는 인간이 가질 수 있는 감정·이성 그 하나하나를 여인상에 박아넣는다. 더도 덜도 말고 딱 그만큼의 얼굴표정·몸표정을 만들고 나서 ‘어디 그 마음 한번 꺼내보시라’는 거다. 똑같은 이들은 하나도 없지만 풍기는 분위기가 비슷한 건 생김새 덕이다. 가장 큰 특징은 ‘코’가 없다는 것. 작정하고 빼버린 것도 아니다. 원래 없었단다. “코가 없구나” 한 것도 뒤늦게 한 전시장에서 누가 알려줘서 알았다니. 여기에다가 ‘입’은 옵션. 가지런한 치아를 다 드러낸 입을 만들 때도 있지만 열 점에 한둘 정도나 될까. 대신 승부는 눈으로 건다. 눈빛 하나로 오늘은 물론 과거·미래까지 나무조각의 일생을 감히 알아채게 하는 거다.

| | 송진화의 ‘왜 사느냐 물으신다면’(2017 소나무) 앞면과 뒷면 . 나이테가 그대로 드러나 그 자체로 아름다움을 뿜어낸다는 소나무는 ‘순한 아이를 만들 때’ 쓴다고 했다. 멀리 ‘새해 복 많이 2·1’(2018 참죽나무·소나무)이 보인다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

여인들이 그렇듯 그네들을 빚어낸 재료까지 ‘사연 있는 나무’다. 한때는 어느 집 기둥을 받쳤고, 또 한때는 동네어귀 놀이터에서 그네·미끄럼틀·시소의 일부였던 나무들로만 작품을 한다. 초기엔 공사판에서 각목을 주워와 작업할 때도 있었단다. 쓸 만한 게 걸리면 “심봤다!”가 되는 거다.

‘쓰임을 다한 폐목’이니 가릴 게 없다. 덕분에 송 작가의 작품은 나무백화점 같은 다양성을 ‘자연스럽게’ 갖췄다. 소나무·은행나무·오동나무·참죽나무·향나무·감나무 등. 나무가 가진 고유의 성질을 뽑아내는 건 작가의 기량이다. 나이테가 그대로 드러나 그 자체로 아름다움을 뿜어낸다는 소나무는 ‘순한 아이를 만들 때’ 쓴다. 돌처럼 단단해 칼맛이 산다는 참죽나무는 까무잡잡한 나무색까지 더한 ‘강한 아이를 만들 때’ 그만이란다. 작품 높이가 1m 안팎으로 고만고만한 것도 ‘주워다 쓰는 재료’로만 빚은 탓이다.

| | 송진화의 ‘고도를 기다리며’(2018 소나무). 코는 원래 없고 입은 가끔만 있는 여인은 오로지 눈빛만으로 모든 걸 말한다. 오늘은 물론 과거·미래까지 그 일생을 감히 알아채게 하는 거다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

| | 송진화 ‘속이 터지고 말았던 거예요’(2016 참죽나무). 진짜 가슴이 터져버린 여인은 “원래 그렇게 생겨먹은 나무”였다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

나무는 특별한 가공 없이 타고난 형체를 그대로 살리는 걸 원칙으로 한다. 형태를 보고 거기서 삐져나오는 형상을 빼내는 거다. “오귀스트 로댕이 그러지 않았나. 돌에서 끄집어낸다고. 나무를 보면 아이가 들어 있는 게 보인다.” 이쯤 되면 귀신의 경지가 아닌가.

그렇게 흠과 틈, 옹이까지 살려낸 송 작가의 작품을 한번 보자. ‘내 손잡아’(2017)의 여인이 입은 주름 많은 팔랑드레스는 옆으로 퍼지며 자라는 향나무의 특징을 잡아낸 거란다. ‘속이 터지고 말았던 거예요’(2016)에서 진짜 가슴이 터져버린 여인 역시 “원래 그렇게 생겨먹은 나무”였던 것. ‘수고하고 짐 진 자’(2018)의 여인이 지친 듯 혀를 내밀고 있는 건 뚫려 있던 옹이를 어떻게 할까 고안하다 나온 ‘포즈’란다. 굳이 혀를 내밀 게 할 생각은 없었다지만 결국 앙증맞은 혀가 옹이 밖으로 빠져나와 ‘화룡점정’이 됐다. 다만 딱 한 점. 이번 전시작 중 직접 뚫어 구멍을 낸 가슴이 있다. ‘그럼에도 불구하고’(2018)다. 정말 그럼에도 불구하고 입까지 크게 벌린 채 껄껄 웃고 있는 심정을 봐달라 한다.

| | 송진화의 ‘내 손 잡아’(2017 향나무) 앞면과 옆면. 주름 많은 팔랑드레스는 옆으로 퍼지며 자라는 향나무의 특징을 그대로 살려 작업한 것이다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

모델링을 위한 스케치를 따로 하지도 않는 것도 송 작가의 방식이다. ‘여기까진 머리, 여기까진 치맛단’ 정도만 표시한 나무덩이를 큰 톱으로 바로 ‘팍팍’ 쳐낸다. 깎는 건 열흘 남짓. 색을 칠하고 마무리한 채 물끄러미 바라보다가 다듬고, 한참 지나 또 다듬고, 완성까진 제법 소요된단다. 여인들이 나무시간을 품을 만큼이다. 특별히 공을 들이는 건 ‘손’이라 했다. 손모양이 많은 이야기를 대신한다는 생각에서다. “무의식 속에 행동하는 손은 내면을 잘 드러내기 마련 아니냐”고 되묻는다.

| | 송진화의 ‘우리의 날은 아름다웠다’(2016 감나무) 앞면과 옆면. 반려견과 어울리며 즐거워하는 여인을 굳이 물구나무 세운 건 원재료의 본래 생김새를 살려내기 위해서다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

△코 없는 얼굴…눈빛만으로 다 말한다

동양화를 그리던 그이가 붓 대신 칼을, 한지 대신 나무를 품은 건 불과 12년 전. 2006년부터다. ‘당최 동양화가 뭔지 모르겠다’는 의문을 끝내 풀지 못하다가 마흔 즈음에서야 길을 찾았다. 동양화가 아닌 조각에서였다. “동양화는 준비가 길다. 막상 그림을 그리려 들면 이미 에너지가 다 사그라진 뒤고. 나무를 깎아보니 비로소 알 것 같더라. 나는 몸을 움직이는 일이 맞구나, 몸을 움직여야 보람을 느끼는 사람이구나.”

우연히 전통조각 ‘꼭두’를 본 게 계기가 됐다. 이승과 저승을 연결하는 신비로운 존재라는 그것. 작품이랄 것도 없이 자신이 갖고 싶어 만들기 시작했단다. 그런데 깎는 작업을 본격화한 뒤, 여러 사람을 놀래키는 ‘파격의 형상’이 등장하는데. 뭐 그리 답답한 게 많았는지, 시퍼런 식칼을 가슴에 들이대질 않나 깨진 유리조각을 밟고 서 있질 않나. 불과 3년 전 개인전에까지 말이다. “나무는 일정부분 후벼 파야 한다. 그래야 시원하기도 하고. 아마 내 안에 바글거리는 게 있었던 듯하다.”

| | 조각가 송진화가 ‘덤벼!’(2017 참죽나무) 앞에 앉았다. 작가에게 여인을 조각하는 건 “일기 쓰는 일”과 다르지 않단다. “치밀면 이런 애를 만들고 가라앉으면 저런 애를 만들고.” 칼을 뺐으면 무라도 잘라야 한다 했던가. 그이는 그 칼끝으로 한 인생을 빚어낸다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

그랬던 그이의 작품이 서서히 ‘순화’하는 중이다. 세월 탓도 있겠고 무뎌진 탓도 있을 거다. “굳이 내 것이 아니어도 노동집약적이거나 지글지글 뿜어내는 작품을 좋아했다. 예전에는 뭔가 해소가 덜 됐었나 보다. 식칼도 들고 깨진 병도 꽂고. 이제 조금 편안해지고 싶더라.” 왜 아니겠나. 세월은 사는 일 자체를 깎아내는 법이다. 슬픈 일도 기쁜 일도 서러운 일도 귀찮은 일도 다 경계를 잃는다. 호들갑스러운 표현이 없어도 그저 눈빛 하나에 다 담을 정도가 된다.

등 돌려 나오다가 발끝이 무거워 한 번 더 돌아봤다. 혹여 못 들은 그네들의 얘기가 있을까 싶어서. 전시는 9월 19일까지.

!["1.5억의 위용".. 강남에 뜬 '사이버트럭' 실물 영접기[르포]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24120200940t.jpg)