세계 최대 글로벌 컨설팅 그룹인 딜로이트사의 수석 글로벌 이코노미스트 아이라 케일리쉬 박사는 22일 세계경제연구원(IGE)이 주최한 웨비나(웹 세미나)에서 “미국 정부의 관세 정책은 다른 나라들이 미국 제품을 더 많이 구매하도록 유도해 무역 적자를 줄이기 위한 수단”이라고 말했다.

관세, 美 협상의 지렛대…바라는 것 많아진다

|

케일리쉬 박사는 트럼프 정부의 관세 부과에는 크게 세 가지 목적이 있다고 분석했다. 그는 “관세를 인상하면 통화 가치 변화(달러 가치 하락)가 발생해 무역 효과가 상쇄되고, 또 관세를 빌미로 미국 내 제조업의 리쇼어링(생산시설 본국 회귀)을 유도하기 위해 고관세를 오랫동안 유지하려 할 수 있다”면서 “아울러 기업 감세 정책 등으로 인한 세수 감소를 관세로 거둬들이는 돈으로 상쇄하기 위한 재정 수입 증대 효과를 노릴 수 있다”고 말했다.

케일리쉬 박사는 트럼프 정부의 관세가 특히 우리나라, 일본 등 대미 무역 흑자를 거두고 있는 국가들을 상대로는 미국에 유리하도록 무역협정을 재설정 하기 위한 협상의 카드가 될 것으로 봤다. 그는 “스콧 베선트 미국 재무장관이 ‘관세의 목적은 다른 나라들로 하여금 무역 및 통상 부문에서 양보를 하도록 압력을 가하기 위한 지렛대’라고 말했듯 관세 정책의 가장 큰 목적은 협상 수단”이라고 설명했다.

실제로 트럼프 행정부는 관세 발표 이후 440억달러 규모의 ‘알래스카 LNG 프로젝트’에 우리나라와 일본을 전략적 파트너이자 유력 수요국으로 지목했다. 알래스카 LNG 프로젝트는 알래스카 북부 가스전에서 시추한 천연가스를 파이프 라인으로 남부 니키스키까지 1300㎞ 옮긴 다음 우리나라를 비롯해 일본·대만 등 아시아 국가에 수출하는 사업이다.

트럼프 대통령은 자동차 산업 관련해서도 “자동차 회사 도와주기 위해 무언가를 검토하고 있다. 다른 지역에서 생산되던 부품을 이곳에서 만들기 위해 시간이 조금 더 필요할 것”이라면서 리쇼어링 장려 발언을 이어갔다.

|

케일리쉬 박사는 아울러 미국이 중국을 제외한 국가에 대한 상호관세 부과를 90일간 유예했지만, 섣부른 낙관은 위험하다고 경고했다. 케일리쉬 박사는 “트럼프 행정부가 앞으로도 관세를 갑자기 부과하고 번복하는 등 예측 불가능하고, 충족될 수 없는 수준의 요구를 제시하는 관세 정책을 지속할 것으로 보인다”며 미국을 포함한 글로벌 경제 전반의 성장을 위협할 것으로 내다봤다.

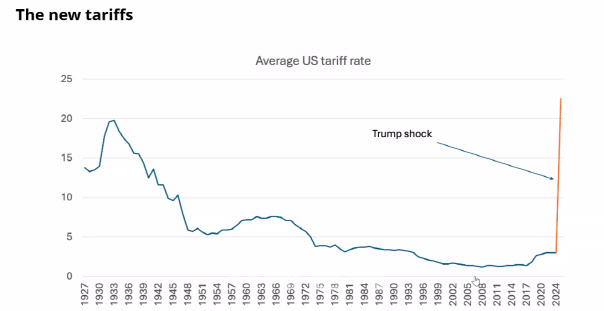

그는 이어 “트럼프 행정부의 관세 정책이 현재 미국의 평균 관세율을 평균 27%까지 끌어올렸다”면서 “이는 1908년 이후 최고 수준으로, 1930년대 대공황의 도화선이 됐던 ‘스무트-홀리 관세법’보다 더 심각한 결과를 초래할 수 있다”고 경고했다.

케일리쉬 박사는 미국의 고율 관세 부과로 한국 제조업 경쟁력이 위협을 받고 있고, 첨단기술 통합 공급망이 분리되거나 재조정되면서 생산 비용 상승, 투자 위축으로 이어질 수 있다고 진단했다. 당장 10% 보편관세와 자동차·철강 등에 대한 품목별 관세 부과 영향으로 이달 1~20일 △승용차 수출액은 36억6800만달러로 전년 대비 6.5% 줄었다. △철강 제품 수출액도 같은 기간 8.7% 감소한 24억1500만달러에 그쳤다. 이 밖에 △석유제품(-22%) △선박(-9.1%) △컴퓨터주변기기기(-23.3%) △가전제품(-29.9%) 등의 수출도 모두 줄었다.

케일리쉬 박사는 미국이 경제적 요구를 강화하는 만큼 한국 기업의 전략적 판단, 투자 결정에 부담이 가중되면서 국가 차원의 산업 전략에도 영향을 미칠 수 있다는 우려도 내놨다. 실제로 대미 수출 영향력을 키우고 있는 현대자동차그룹은 2028년까지 자동차, 철강, 로봇틱스 등 다양한 산업 영역에 걸쳐 총 210억달러 규모의 투자를 발표하고, 미국 조지아주 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 생산량을 연간 50만대로 늘렸지만 국내 생산시설 투자는 속도 조절에 나섰다. 현대차는 이달 24일부터 30일까지 울산1공장 2라인의 가동을 일시 중단했고, 올해 가동이 기대됐던 울산 6공장(전기차 전용공장)의 계획도 불투명해졌다.

케일리쉬 박사는 “만약 미국이 영구적으로 높은 관세를 부과한다면 고부가가치산업 및 하이테크놀로지 분야에서 공급망 재설계를 초래할 가능성이 크다”면서 “한국에게 가장 좋은 전략은 관세 영향을 상쇄하기 위해 혁신과 생산성 향상에 집중하는 것이다. 이를 통해 한국 제품을 경쟁사와 차별화하고, 생산 비용을 낮춰야 한다”고 조언했다.

![“얼굴 가리고 피투성이 딸 질질 끌고가”…팔순 아버지의 눈물[그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26022000001t.jpg)

!['2배 베팅' 달려드는 개미…한달새 17만명 늘었다[only 이데일리]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26022000064t.jpg)