|

호실적의 배경은 국내 디자이너 브랜드의 견고한 성장, 뷰티·스포츠·홈 카테고리(상품군) 확장이 꼽힌다. 자체브랜드(PB)인 무신사스탠다드와 글로벌, 뷰티 등 신사업도 뒤를 받쳤다. 무신사는 “무신사, 29CM, 글로벌 등 플랫폼 비즈니스에서 국내 디자이너 입점 브랜드의 견고한 성장이 매출 확대로 이어졌다”며 “글로벌 등 무신사에서 전략적으로 추진한 신사업의 고른 성장세도 실적을 뒷받침했다”고 밝혔다.

지그재그의 운영사 카카오스타일도 지난해 최대 거래액과 최대 매출을 달성했다. 5년 만에 흑자 전환도 성공했다. 카카오스타일의 작년 매출은 2004억원으로 전년보다 21.5% 증가했다. 영업이익은 22억원을 기록했다. 작년 카카오스타일이 운영하는 플랫폼 지그재그와 포스티를 합산한 거래액은 2조원에 육박한다. 성장 속도도 빠르다. 카카오스타일에 따르면 지그재그의 지난해 신규 구매자 수는 40%, 전체 구매자 수는 20% 각각 증가했다. 지그재그 앱 신규 설치 건수는 500만건으로 누적 5000만건을 넘었다.

에이블리의 운영사 에이블리코퍼레이션 역시 지난해 창사 이래 최대 매출과 거래액을 기록했다. 매출은 3342억원으로 전년보다 28.8% 증가했고 거래액은 2조 5000억원에 달했다. 지난해 거래액을 2021년과 비교하면 3년 만에 3.6배 급증했다. 패션이 견인하고 화장품, 식품, 라이프스타일 등의 확장된 카테고리가 뒤를 받친 결과다. 지난달 에이블리앱 월간 사용자 수(MAU)는 940만명으로 패션 전문몰 1위다.

|

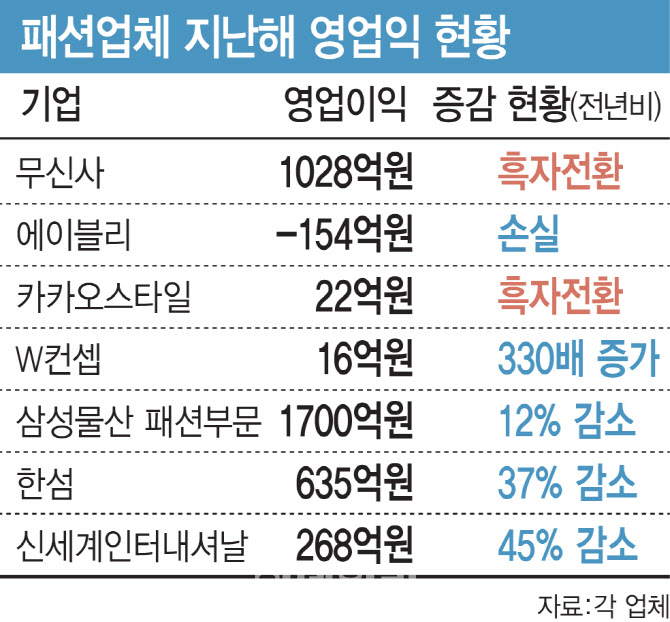

반면 전통 패션 기업은 내리막길을 걷고 있다. 삼성물산 패션부문은 지난해 매출 2조 42억원, 영업이익 1700억원을 기록했다. 이는 전년대비 각각 2.3%, 12.4% 감소한 수치다. 현대백화점(069960)의 패션 계열사 한섬은 전년대비 3% 감소한 1조 4853억원의 매출과 37% 급감한 635억원의 영업이익을 기록하는 데 그쳤다. 신세계인터내셔날도 매출 1조 3086억원, 영업이익 268억원으로 각각 3.4%, 45% 줄었다. 김민덕 한섬 사장은 지난 2월 주주총회에서 “경기 불황 장기화와 국내외 정치적 불확실성까지 더해져 내수 시장 회복이 지연되고 있다”고 말하기도 했다.

업계는 패션 전문몰과 전통 브랜드 업체 간 실적 격차가 벌어진 데 주목하고 있다. 소비자들의 구매 채널이 오프라인에서 모바일 중심으로 빠르게 전환되면서 유연한 대응력을 갖춘 온라인 기반 기업들이 수혜를 입고 있다는 분석이다. MZ세대를 중심으로 개성과 취향 소비가 강화되며 수만 개의 브랜드와 스타일을 간편하게 비교·선택할 수 있는 온라인 플랫폼이 소비 지형을 주도하고 있는 것이다. 특히 패션 전문몰들은 최근 인공지능(AI)을 활용한 맞춤 큐레이션(선별·추천) 서비스를 대폭 강화하고 있다.

반면 전통 패션 기업은 고정비 부담과 비효율적 재고 운영, 오프라인 채널 의존도가 걸림돌로 꼽힌다. 특히 트렌드 반영 속도가 상대적으로 느린 데다 MZ세대와의 접점 확보에도 한계가 있다는 지적이 많다. 상대적으로 온라인에 최적화된 운영 시스템이나 빅데이터 기반 추천 기술을 갖춘 전문몰과 달리 여전히 전통 방식의 시즌별 기획과 생산 주기를 고수하고 있는 것도 경쟁력 약화의 원인으로 꼽힌다.

패션업계 관계자는 “패션 시장이 온라인 중심으로 재편되면서 유통, 기획, 마케팅 전 분야에서 체질 개선이 이뤄지고 있다”며 “브랜드 인지도보다 실용성, 가성비, 고객 경험을 중시하는 흐름이 강해지면서 제조 기반 기업은 디지털 전환과 신규 채널 확보가 시급해졌다”고 분석했다. 그러면서 “이제는 유통 채널을 넘어 브랜드와 고객을 연결하는 기술 기반의 플랫폼 경쟁력이 생존의 관건이 될 것”이라고 내다봤다.

![외국행 꿈에 엄마가 걸림돌…친모 살해 뒤 옆에서 잠든 아들[그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021200006t.jpg)